Image à la une : Taleb dans une chambre de la Médersa Bou Inanyia. Cliché Flandrin

Les étudiants et la bohème est le titre d’un chapitre du livre Fès ou les nostalgies andalouses, écrit par Enrique Gomez Carrillo et traduit de l’espagnol par Charles Barthez (1927 Librairie Charpentier et Fasquelle).

La visite des médersas est une obligation rituelle pour les pèlerins de Fès. Il faut les voir toutes. Il faut s’extasier à l’intérieur de la vénérable Sahridj dont les murs décrépits se mirent mélancoliquement dans le cristal d’un étang terni. Il faut admirer longtemps, en s’arrêtant devant chacune des merveilles de ses salles, l’incomparable Attarine, et son mihrab de zeliges polychromes et son immense lampe prodigieuse. Il faut s’étonner devant la grandeur de la Cherratine, la plus vaste, celle qui fut construite sur les ruines d’une autre université que les fidèles détruisirent parce qu’elle avait été profanée. Il faut chercher dans le patio de la Mesbahia les restes des marbres rapportés d’Algésiras pour orner l’école fameuse dans laquelle le savant Mesbah ben Abdallah commentait les paroles de Mahomet devant les docteurs qui, pour l’entendre, venaient de tous les pays d’Orient. Il faut passer bien des heures, bien des jours, à observer les cloîtres, les oratoires, les loggias, les galeries de la sainte Bou Inanya dont la miraculeuse beauté enthousiasma tant Léon l‘Africain. Ouverts aux curiosités des étrangers, malgré leur caractère religieux, ces séminaires qui conservent le cachet particulier des époques auxquelles ils furent édifiés par des Sultans amis du savoir, constituent les plus purs reliquaires de la tradition et de l’art maure. Et ce qui leur donne à nos yeux une valeur extraordinaire, c’est que, comme les impénétrables mosquées, ces édifices n’ont jamais cessé d’avoir une vie, une palpitation, une activité spirituelle, une influence directe dans le développement du peuple maghrébin. Ouvrez une des petites portes qui donnent sur les galeries supérieures de l’un quelconque d’entre eux, et, en pénétrant dans une cellule d’étudiant, vous le remarquerez tout de suite…

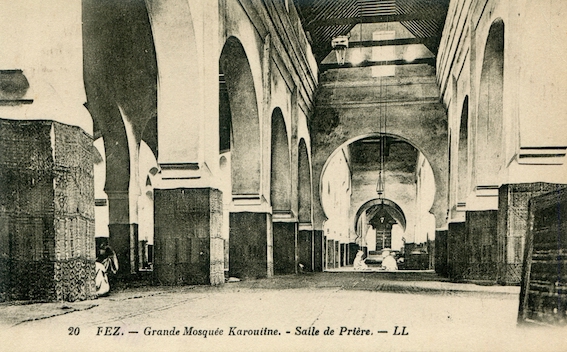

Ils sont plus de cinq cents, d’après les renseignements officiels, les tolba qui suivent ici les cours des études supérieures. Et tous ne sont pas des Marocains. Le prestige de l’Université de Fès s’est conservé si intact dans tous les pays islamiques que jusque des plus lointaines villes d’Assyrie, d’Arabie et de l’Inde, accourent vers ce grand collège les jeunes gens qui désirent entendre l’éloquente parole des héritiers de Sidi Boumédiène, d’Averroès, d’Avicenne, de Sidi Abd-el Aziz ed Debbar. Seule, la glorieuse école al-Azhar, au Caire, peut rivaliser, dans tout l’Islam, avec le groupe de chaires, qui se réunissent dans la cathédrale Qaraouiyine. « Fâs, écrit un professeur arabe d’Oran, est toujours le « dar el al’m », le palais de la science, l’asile des connaissances musulmanes ; sa grande mosquée continue d’être la première école du monde. »

Dans tout l’Orient, de Tlemcen à Bagdad et de Damas à Samarkande, il n’est de fqih qui ne s’incline, plein de superstitieux respect, devant les tolba pourvus d’un « idjaza » (diplôme de licence) signé par les maîtres de l’Université marocaine. Car nul n’ignore que dans cette Mecque de la science, les études durent au moins dix ans et embrassent toutes les branches du savoir humain. Dans une œuvre très curieuse, intitulée Le Livre des Hommes intelligents, et qui fut écrite vers la fin du dernier siècle par Sidi Mohammed El Harchaoui, se trouvent énumérés et expliqués les différents cours qui se professent sous les voûtes de la cathédrale de Fès.

Sidi Mohamed El Harchaoui, était un ancien professeur de droit et de grammaire de la Qaraouiyine, qui avait passé 5 à 6 ans à Fès. En 1884 ou 1885, lors d’une session d’examens, à Oran, auxquels étaient assujettis des fonctionnaires de la justice musulmane qui aspiraient à un grade supérieur et les candidats à un premier emploi d’adel, se présentent des tolba qui étonnent la Commission d’examen par l’étendue de leurs connaissances en lettres arabes : ils étaient d’anciens élèves de la Qaraouiyine.

Cette constatation amène Gaëtan Delphin, professeur d’arabe et directeur de la médersa d’Alger, à s’intéresser aux méthodes d’enseignement, au recrutement des professeurs, à la situation des tolba et à l’organisation de l’Université Qaraouiyine pour essayer d’en déduire des conclusions profitables à l’enseignement dans les médersas algériennes. Il mène quelques entretiens avec des enseignants algériens ayant séjourné à Fès et surtout recueille les témoignages de Sidi Idriss ben Tsabet, professeur à la médersa de Tlemcen et Sidi Mohamed El Harchaoui qui réunit ses réponses à Delphin dans un manuscrit intitulé « Kitâb el akîâs fi djaouâb el asssila a’n hîfiet et tedris bi Fas » (Le livre des hommes intelligents, réponses aux questions sur l’enseignement supérieur à Fas).

Gaëtan Delphin traduit littéralement ce manuscrit – qui avant de donner des réponses sur l’enseignement à Fès fournit un récit de la fondation de la ville et des légendes qui l’accompagnent – et l’intègre en totalité dans son étude « Fas, son université et l’enseignement supérieur musulman », parue en 1889. (rééditée en 2012 par Hachette-Livre BNF).

Mohamed El Harchaoui donne de très intéressantes informations sur les tolba, leur emploi du temps et l’organisation de l’enseignement à la Qaraouiyine. À la fin des années 1880 il y a environ sept cents tolba étrangers à la ville de Fès (originaires d’Algérie ou de Tunisie, mais aussi du Maroc : Djebbâla, Doukkâla et autres), logés dans les médersas et qui suivent avec les Fassis (en général logés dans leur famille) l’enseignement à la Qaraouiyine. Tous n’ont pas le même but : certains veulent apprendre les sciences théoriques, la dialectique, la logique, l’éloquence, d’autres le droit et la grammaire ou ne sont intéressés que par la connaissance d’un seul ouvrage. Il en est de même pour les maitres qui professent rarement deux sciences simultanément.

En plus des cours, les tolba ont des obligations religieuses à remplir, mais qui ne relèvent que de leur conscience : personne n’a le droit de les surveiller dans l’accomplissement des devoirs religieux. Le matin, ils font la première prière (entre 3h00 et 5h00 du matin selon la saison) dans la mosquée de la médersa ou dans leur chambre. Ils sont également libres d’aller dans une mosquée quelconque de la ville. Ce devoir accompli, ils se rendent à la Qaraouiyine car à cette heure matinale les cours n’ont lieu que dans cette mosquée. Ils assistent aux différents cours jusqu’à midi avant de retourner à la médersa et dans leur chambre pour un repas suivi de leurs ablutions. À ed-dhôr (vers 13h00) ils reviennent à la Qaraouiyine et assistent aux cours jusqu’au moment d’el açer (fin d’après-midi). Ils rentrent alors chez eux et prennent quelque repos. Lorsque la prière du mar’reb a sonné (coucher du soleil), chacun interrompant ses occupations s’acquitte de ce devoir. Puis ceux qui ont une charge rétribuée d’hazzâb (lecteur du Coran) vont à la mosquée à laquelle ils sont attachés. Ils regagnent ensuite leur logis et préparent sur leurs livres les cours du lendemain. Le soir, des cours supplémentaires ont lieu dans d’autres mosquées. Au retour, ils prennent un repas dans leur chambre à la médersa d’où ils ne peuvent sortir jusqu’au lendemain matin.

Les tolba se répartissent comme ils l’entendent entre les différents cours des professeurs. Ils peuvent aussi se concerter ensemble mais nul n’a le droit de s’immiscer dans leurs décisions personnelles. Certains étudient en dehors des cours réguliers en demandant à l’un de leurs camarades qu’ils jugent particulièrement brillant de leur faire des leçons sur un sujet ou ouvrage déterminé.

Les cours du matin débutent après la première prière et se terminent un peu avant midi. Ils sont globalement consacrés à l’exégèse coranique, au droit et aux dogmes. Dans l’après-midi, les professeurs n’enseignent que la grammaire, à laquelle quelques professeurs lui substituent une autre science et les cours se terminent à l’a’cer. Pour suivre les cours les tolba se réunissent et s’accroupissent autour des professeurs, sans être tenus d’aller vers l’un plutôt que vers l’autre. On peut ainsi avoir des auditoires comprenant cent ou cent-cinquante étudiants et d’autres à peine une vingtaine. Après la prière du mar’reb, les tolba qui veulent suivre des cours supplémentaires vont dans d’autres mosquées de Fès et étudient sous la direction de professeurs des sciences qui ne sont pas enseignées à la Qaraouiyine comme la pratique des jugements, les belles lettres, les diwans des poètes, la médecine, la géométrie etc.

Mohamed El Harchaoui dans le chapitre VIII de son manuscrit donne La nomenclature des sciences et des ouvrages que les tolba étudient à Fès : 1- L’exégèse coranique et la science de la lecture du Coran. 2- Les traditions. 3- Les dogmes et les principes du droit. 4- Le droit. 5- La grammaire. 6- La rhétorique qui comprend l’invention, l’exposition et les ornements du style. 7- La logique. 8- La prosodie. 9- L’arithmétique. 10- L’astronomie. 11- La métaphysique. 12- Le Soufisme. 13- La lexicographie. 14- La connaissance de la dérivation grammaticale des mots. 15- La théologie. 16- L’histoire et la géographie. 17- La médecine. 18- La pratique du droit. 19- Les nombres talismaniques et la détermination par le calcul des influences des anges, des esprits et des astres, du nom du vainqueur et du vaincu, de l’objet désiré et celui de la personne qui le recherche. 20- Les belles lettres.

Les étudiants se bornent à écouter et à prendre en note les explications et les développements de leur professeur. Jamais ils n’adressent la parole à celui-ci quand il parle. L’un d’eux lit le texte du jour, une, deux, et même trois fois, selon les difficultés que le sujet présente ; quand la lecture est terminée, le professeur explique ce texte du point de vue des mots, du point de vue du fond, du point de vue de sa valeur technique et du point de vue du sens ésotérique. Après nous avoir fourni ces détails Sidi Mohamed El Harchaoui ajoute : « Une si admirable méthode est spéciale aux oulémas de Fès, et consiste à mettre devant les élèves les différentes sources de chaque science en les opposant entre elles, avant de les étudier à la lumière de leurs commentateurs, et d’en abandonner le débat que lorsqu’il ne subsiste plus la moindre incertitude dans la pensée de ceux qui écoutent. ». Il nous assure « qu’à Fès autant que le système, l’esprit, ou pour mieux dire le souffle quasi divin qui a inspiré en leur enseignement et en leur exemple les maîtres de l’Université, a toujours été insurpassable. »

Revenons maintenant au texte de Gomez Carrillo. Il écrit

Élus par les étudiants eux-mêmes, ces professeurs, quoi que payés par les biens de l’Église, ne dépendent, en ce qui concerne leur ministère, que de leur conscience. Ainsi quand la favorite du sultan Moulay Rachid paya avec l’argent de sa dot le pavement de mosaïque qui existe encore dans le patio de la cathédrale, le savant et pieux Abou Hamed el Arabi Ahmed al Fichtali refusa d’y poser ses pieds, en disant qu’il était d’origine impure. En vain les plus terribles menaces planèrent-elles au-dessus de sa tête puritaine. Soutenu par l’amour de ses disciples, il put se maintenir inflexible jusqu’à la fin, sans que personne osât le priver de sa chaire.

… Les savants de Fès sont également dédaigneux des richesses. Il n’y a encore que quelques années, selon le témoignage d’Alfred de Tarde, le recteur d’une médersa de Tlemcen, qui possède des rentes considérables, s’en fut trouver le doyen des professeurs de la Qaraouiyine, vieillard qui vivait dans la misère la plus profonde, et lui offrit dans son école une chaire splendidement rétribuée. « Sans doute, répondit le vieillard, sans doute Tlemcen est une noble ville, et deux mille francs par mois constituent, pour un pauvre la plus troublante tentation. Mais réflexion faite, je dois repousser tes offres, car je ne saurais vivre loin de cette médina. »

Et c’est que, réellement tout à Fès est combiné par la Providence pour rendre agréable la vie de ceux qui s’y consacrent à l’étude. Comme à Paris pendant le Moyen âge, comme à Salamanque au siècle d’or espagnol, les étudiants forment ici une bohème bruyante, mendiante, turbulente, galante et souriante, qui est comme l’ornement spirituel de la grande ville aristocratique. Les bourgeois les craignent un peu, à cause de leurs plaisanteries ; mais, en même temps, ils les estiment beaucoup à cause des sacrifices qu’ils s’imposent pour la science. Quant au Gouvernement, il se montre envers eux si plein de condescendance, que les étrangers s’étonnent qu’il les laisse encore célébrer la fête du Sultan des tolba qui est une espèce de parodie du sacre des souverains maghrébins. Mais ceux qui connaissent le secret de l’Histoire répondent à ceux qui parlent de cette tolérance : « Elle est bien méritée ! »

Enrique Gomez Carrillo rappelle alors l’origine de la fête du Sultan des tolba et son déroulement. Je ne reproduis pas sa description ayant déjà en juillet 2017 mis en ligne un article consacré à cette fête pour laquelle je proposais trois versions de l’origine de cette tradition. Gomez Carrillo donne une explication qui recouvre la version romantique et termine en évoquant les offrandes faites aux tolba par les différentes corporations d’artisans ou de négociants de Fès tout au long de la fête et la rencontre le dernier jour du Sultan du Maroc et du Sultan des tolba : après l’échange de quelques compliments le Souverain des Marocains remet une bourse peine d’or au Roi des étudiants.

À consulter éventuellement La fête du Sultan des Tolba

Gomez Carrillo poursuit :

Pour être justes, nous devons ajouter que ce n’est pas uniquement le jour de la grande farce que le Sultan se montre bon et généreux envers les étudiants. C’est toute l’année. Parmi les cinq cents habitants des médersas de Fès, peu nombreux sont en effet ceux qui ont des moyens propres d’existence. Les pauvres qui forment l’immense majorité de la corporation sont réduits aux pains que le Maghzen leur fait répartir chaque jour. Ceux qui trouvent maigre cette pitance, ont toujours la ressource d’aller frapper aux portes des commerçants de la Talaâ qui, obéissant à une tradition millénaire, ne repoussent jamais le savant qui mendie par amour de la science.

Lorsque, grâce à l’indulgence du Clément Unique, les tolba, au bout de dix ou douze années d’études, sortent de la Qaraouiyine convertis en puits de science, chacun de leurs professeurs leur remet un parchemin sur lequel se lit, en beaux caractères coufiques, la formule consacrée : « Loué soit Dieu qui a assigné aux hommes instruits le rang le plus élevé, et qui confie aux savants l’arme des connaissances et du raisonnement… Ayant apprécié la supériorité du docte, de l’éminent, de l’océan de sagesse en l’honneur de qui je rédige ces lignes et considérant qu’il a traité avec une grande subtilité d’esprit les questions les plus ardues de ma chaire, s’enrichissant l’esprit de précieuses notions, je l’autorise à enseigner en mon nom, avec finesse de langage, en tâchant toujours d’être un modèle, ce qu’il apprit avec moi… Allah qui peut tout ce qu’il veut, nous accordera ce que nous lui demandons… »

Mais, hélas ! une fois en possession des idjaza de tous ses maîtres, le docteur ès sciences islamiques continue d’être pauvre comme devant. Sur les chemins de l’Orient, en apprenant que passe par là un savant issu de la grande mosquée du Maghreb, les jeunes tolba accourent le saluer et lui demander de rester quelques jours parmi eux pour leur expliquer les secrets de certains livres anciens. Et quelle que soit la hâte du pauvre pèlerin, il lui faut accepter l’hospitalité intéressée qu’on lui offre, sous peine d’être pris pour un mauvais dévot. Mahomet, en effet, ordonne à ses fidèles, s’ils sont dépositaires de quelque connaissance d’essence supérieure, de ne jamais se refuser à la communiquer à ceux qui, au nom d’Allah, leur demandent un peu de leur savoir. « Qui est plus coupable, demande une sourate du Coran, que celui qui cache le témoignage dont le Seigneur l’a fait dépositaire ? » Pour ne pas tomber en si grande faute, le savant s’arrête partout, et après avoir satisfait la curiosité de ses auditeurs, repart sans avoir rien reçu. La seule chose qui puisse lui procurer le relatif bien-être d’une existence assurée, c’est une chaire dans quelque école. Ses diplômes ne lui donne pas droit à un autre poste.

Sidi Mohamed El Harchaoui dans Le Livre des Hommes intelligents écrit : « Les tolba maures n’étudient pas guidés par quelque motif intéressé. Aucun avantage matériel ne les pousse à chercher la science, contrairement à ce qui se produit dans d’autres régions d’Orient où, les examens passés, ils peuvent aspirer aux fonctions d’adel ou de cadi. En principe, nous tous, musulmans, nous étudions pour acquérir des connaissances. Celui qui cherche la science pour un motif vénal, est coupable, car l’homme, je le répète ne doit s’instruire que pour sortir des ténèbres de l’erreur et pénétrer au sein lumineux de la vérité, et être admis dans le cénacle des savants. Dieu a dit : « Peut-on placer sur le même rang ceux qui savent et ceux qui ignorent ? » Nous devons, donc, nous instruire sans buts intéressés. »

Cette situation très spéciale créée par un enseignement qui voit son unique fin dans le plaisir de former les esprits inaptes à la vie pratique et seulement consacrés aux plaisirs intellectuels, a, au moins, l’avantage de conserver, tant aux tolba qu’aux professeurs, un prestige idéaliste, une sorte d’auréole. Les moudarresses, au Maroc, sont des êtres d’essence supérieure, devant lesquels s’inclinent non seulement avec respect, mais encore avec dévotion, les hommes de toutes les catégories sociales. S’il leur advient quelquefois d’intercéder en faveur d’un condamné à mort, l’Empereur s’empresse de leur accorder ce qu’ils demandent. Et, ainsi, étant les plus pauvres et à la fois les plus illustres, ils servent, même en dehors de leurs chaires, à donner au peuple une grande leçon de sagesse, en lui enseignant à ne pas mettre l’idéal de la vie dans le désir de richesses, mais dans l’amour de la science et dans l’orgueil du prestige.

Enrique Gomez Carrillo termine le chapitre sur les étudiants et la bohème par un aspect du prestige des tolba non évoqué par Sidi Mohamed El Harchaoui !

Les étudiants, de leur côté ne jouissent pas seulement de leur prestige parmi les hommes. Les femmes n’y sont point insensibles. Bien que le docte et grave Sidi Mohamed El Archaoui nous assure qu’un taleb est toujours un modèle de vertu, les contes populaires et les épigrammes académiques démontrent que la vie de bohème existe dans le quartier des médersas de Fès tout comme au « Quartier », à Paris, et aussi gentiment. Les jeunes divorcées qui forment le noyau important d’où sortent les courtisanes célèbres, ont pour les futurs docteurs des indulgences que les marchands de la Kissaria leur reprochent avec amertume. Quand le maître qui paie est sorti par la porte secrète du jardin, l’étudiant qui vit d’aumônes arrive par la terrasse. Et, ou je me trompe fort, ou parmi les privilèges dont jouissent les tolba, c’est bien celui-là qui les console le mieux de leurs misères…

Sidi Mohamed El Harchaoui conclut ses réponses à Gaëtan Delphin en affirmant la supériorité des tolba fasis grâce à la qualité de leurs enseignants … dont il fut :« Personne ne conteste que les tolba de Fas n’aient une supériorité incontestable sur les autres étudiants. Ils ont une sûreté de jugement et une érudition qui ne laissent pas que de vous surprendre. C’est le fait seul du mérite de leurs illustres maîtres. Ceux-ci sont l’élite des savants de l’Occident, car ils ne se bornent point à l’étude d’une seule science comme dans l’Est, ils les ont toutes approfondies. Voyez au contraire ceux qui dans notre pays (Algérie) se font appeler « savants ». Que savent-ils ? Sidi Khelil, et voilà tout. Posez-leur des questions, ils resteront muets. Tel passe pour une lumière qui est incapable de lire correctement un texte. Comment voulez-vous que les étudiants sachent quelque chose avec de semblables professeurs ? Ah ! comme ils méritent bien cette apostrophe de l’auteur du Qesthass el Moustaqim : « Le premier venu a le front de vouloir enseigner. Il lui plaît, l’imbécile, de s’entendre appeler « Monsieur le professeur, Monsieur le jurisconsulte » O vous qui conservez encore le culte de la science, écoutez ce vers souvent cité : « Le pauvre animal est-t-il donc si maigre et en si piteux état que tous les va-nu-pieds veulent l’acheter ? *»

* Chez les Arabes les chameaux en mauvais état, maigres, à la viande malsaine ne sont achetés que par des gens pauvres. Au dire du poète, la science a subi aujourd’hui une telle dépréciation, c’est une marchandise si avilie qu’elle est à la portée de toutes les bourses, autrement dit de toutes les intelligences même les plus stupides.

Enrique Gomez Carrillo de son vrai nom Enrique Gomez Tible est un écrivain guatémaltèque né en 1873 et mort en 1927 à Paris. Il est le fils d’Augustin Gomez Carrillo et de Josefina Tible, d’origine belge ; son nom lui a valu le surnom de Comestible (Gomez Tible) de la part de ses camarades !

Pour la biographie de Gomez Carrillo voir :

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gomez_carrillo.htm

Je n’ai pas retrouvé mention de l’édition espagnole qui semble avoir été publiée en 1926, ni la date du séjour de Gomez Carrillo à Fès, certainement après 1921/22 car il loge au Palais Jamaï dont il fait une belle description dans le chapitre « Mon beau palais ». Jusqu’à cette date le Jamaï n’était qu’une annexe de l’Hôtel Transatlantique, situé au Batha, rue Ed Douh.

Il visite Fès, en dehors des itinéraires consacrés, accompagné seulement et occasionnellement d’un « bon et brave Maure qui s’appelle Mohamed-el-Arbi » se promenant tranquillement par les ruelles, flânant sans but dans les labyrinthes qui entourent les souks ou bien emboîtant le pas d’un Fasi qui finit par disparaître à un coude de rue. « Je ne me sens pas du tout l’esprit d’un touriste. Mieux : dans le tréfonds de mon âme je me figure même n’être pas un étranger. Je murmure en moi-même : « Ainsi dut être Cordoue, au temps du califat ; ainsi, Séville au temps d’Almanzor ; ainsi, Grenade à son apogée ».

Les commentaires sont fermés.