Image à la une : Entrée de Fès par Bab Mahrouq. Plaque de verre, début 1900.

Propos et objurgations de l’Homme de la Rue : sept textes publiés dans le quotidien en langue française Courrier du Maroc – pages de Fès – entre le 3 et le 12 septembre 1954. Certains passages ont été « mutilés » selon leur auteur et le directeur de la publication reconnaît que « les sages propos furent un peu tronqués ». Le contexte politique au Maroc en 1954 n’y est certainement pas étranger.

J’ai retrouvé le texte original, non mutilé et dans cet article je mets en « gras » les passages censurés dans le Courrier du Maroc. Je conserve, par contre, l’anonymat de l’auteur qui signait « Jhâa ».

I

Où l’Homme de la Rue se présente.

En ces heures troubles, vous plairait-il, Monsieur le Directeur, de diffuser l’expression intime et franche de ma conscience de fassi, de bonne et antique souche, de fassi sans prétentions, familier des derbs et des souks, de fassi d’un très grand âge mais qui n’a pas vieilli, de fassi d’un âge si grand que ses yeux émerveillés ou narquois ont contemplé tous les sultans et sa mémoire recueilli les hauts faits et le cheminement des vilaines intrigues de sept dynasties, de fassi qui, mon Dieu, comme tout le monde depuis quinze ans évolue, mais qui tout seul ou presque, parce que tant de siècles d’existence lui ont apporté la sagesse, se garde du mirage et s’adonne, quand il le faut, au passe-temps viril d’une nécessaire introspection.

Je sais bien qu’à Fès, on ne cite jamais mes propos, on ne rapporte jamais mes démarches – et Dieu sait combien l’on m’en prête – sans sourire. Hommage est ainsi rendu à la sûreté de mon jugement par une société qui excelle, car elle est fort policée, à cacher sous des airs ténébreux, ses irrésolutions.

Mon franc-parler a souvent été la soupape qui a prémuni cette société contre les surpressions dangereuses.

Parce que le jeu en vaut la chandelle, j’ai décidé, Moi le Fou, de me transformer pour une fois et avec votre aide, Monsieur le Directeur, en sage Mentor. Les uns et les autres ont besoin d’entendre quelques saines vérités. Ils ont besoin, pour se mieux se supporter, de se mieux connaître.

Un proverbe local qui stigmatise les apprentis sorciers et fait justice de leur comportement dit à peu près ceci : « Où l’âne aurait-il appris à connaître le gingembre ? ».

Ma vieille langue a dégusté tant de plats cuisinés qu’elle sait identifier les épices les plus subtiles et, sous leur parfum, découvrir la qualité profonde des viandes.

Demain, nous soulèverons le couvercle de la tagine marocaine et nous tenterons de déceler ce qui, à trop gros bouillons, y barbote. Après et si Dieu nous prête vie, nous exposerons notre recette pour en modifier l’assaisonnement et en mieux régler la cuisson.

Que la Paix soit avec vous.

Jhâa

II

Où l’Homme de la Rue fait un profond examen de conscience.

Le vocable « Maroc » est d’invention européenne. Le Chrétien, c’est bien connu, entend ou retient mal, possède une optique très personnelle, observe entre d’étroites œillères, généralise avec passion et finit par imposer son point de vue, tant la persuasion a de force insidieuse, aux gens les mieux placés pour n’être point ses dupes.

En l’occurrence, il a fait, à nous gens de Fès, l’injure de donner, confondant la partie et le tout, le nom, à peine déformé, de notre vieille rivale « Marrakech » à l’ensemble des plaines et des monts que les Rois de notre cité, avec plus ou moins de bonheur, se sont ingéniés, depuis douze cents ans, à vassaliser.

Le mot ayant été prononcé, la chose, en elle-même, doit bien exister et, en apparence du moins, nous sommes tombés dans le panneau, puisque nous affirmons urbi et orbi notre qualité toute nouvelle de Marocains, nous qui poussions le particularisme jusqu’à nous réclamer, dans la ville, de notre quartier et qui n’avions que mépris pour l’habitant de Boujad et de bien d’autres lieux et qu’indifférence polie pour celui de Meknès, notre voisin.

Nous sommes devenus nationalistes sans trop savoir ce qu’est une nation et nous nous révélons patriotes sans bien sentir ce qu’est la Patrie lorsqu’elle dépasse les murailles de la ville.

Si cette attitude, qui n’est pas nouvelle, est d’imitation, elle est aussi de réaction.

À Fès, nous reprochons volontiers à beaucoup de « vouloir être grappe mure avant d’être grappillon » et il est bien certain que les propagandes insensées du temps de la guerre, alcools trop forts pour nos estomacs de buveurs de thé, ont étourdi notre sagesse. Certes, nous nous sommes dits, une fois de plus, en toute ingénuité, et sans comparer davantage les situations « Pourquoi ne ferions-nous pas ce que font ailleurs d’autres gens ? ». Mais, hommes d’un pays de clans très fermés et très jaloux de leur indépendance, nous avons, déjà, dans de graves circonstances, tenté de nous unir. Nous l’avons tenté contre Rome, contre l’Islam, contre les Portugais. Pourquoi serions-nous restés sans réaction devant les Français ?

Nous sommes donc devenus nationalistes par conformisme – au XXème siècle, il est de bon ton d’être nationaliste – par souci de nous affirmer par dépit, contre un état de fait, mais sûrement pas par conviction.

Il y a si longtemps que nous sommes accoutumés à être gouvernés par des gens étrangers à notre race. Je dis bien « à notre race », car tous, ceux des villes et ceux des déserts, ceux des plaines et ceux des montagnes, nous sommes Berbères. Ni Okba, ni Moussa, ni les deux Idriss n’ont amené d’Arabie assez de géniteurs pour changer notre sang et les implantations almohades d’Hilaliens ont été circonscrites en d’étroits espaces. L’Empire chérifien n’a guère d’arabique que ses « chorfa ». Encore sont-ils souvent métissés ! Le grand Idriss l’était déjà !

Mais, nous avons toujours eu coutume d’opposer au nouveau seigneur, ce que, du précédent, nous avions acquis. Et c’est ainsi que, pour le Romain, nous eûmes visage punique, pour le Bédouin, comportement latin et nous sommes devenus orientaux contre le Chrétien.

Certes, nous sommes musulmans et Fès est, depuis onze siècles, l’une des métropoles où la civilisation arabe, inséparable du Coran, a le mieux brillé. Mais c’était là affaire d’une élite triée et jusqu’à une récente époque, nos derbs et nos souks ne raisonnaient guère qu’à l’écho du parler berbère. Un Yéménite a, de nos jours, encore bien de la peine à interpréter notre dialecte. S’il est philosophe, il en a plus encore à pénétrer nos consciences.

C’est donc revêtu d’un selham étranger que nous avons paradé devant les Français – et, jobard, il s’y est laissé prendre – de même que nous commençons à enfiler le veston de ce dernier pour figurer mieux devant l’O.N.U. qui se laissera berner.

Serions-nous donc un peuple tellement astucieux ? Chacun de nous, même le plus inexpérimenté, possède bien la certitude intime que les ressources de son esprit lui permettent de circonvenir l’étranger le moins sot mais notre faculté si constante de métamorphose a une autre raison.

Je vous l’exposerai demain, incha allah, car voici l’heure de la méditation et mon grand âge qui s’en accommode fort bien, répugne, par contre aux longs discours.

Jhâa.

III

Où l’Homme de la Rue se livre à de savantes spéculations et en termine avec son autocritique

Comme le grand Augustin d’Hippone, l’un des nôtres, nous sommes platoniciens.

Ceci veut dire que, pour nous, l’Idée a prééminence sur la Chose, le Genre sur l’Individu, le Mot sur l’Objet. C’est pourquoi nous avons, notamment, l’oreille plus sensible à l’injure que l’épiderme aux coups.

Ce Réalisme est d’ailleurs en opposition avec le Nominalisme aristotélicien professé par Averroès et ses disciples. L’enseignement des Universités arabes ne nous a donc pas modifiés, comme ne nous modifiera pas, celui, empreint d’esprit cartésien, des Facultés européennes.

De même qu’Augustin, manichéen renégat, lutta contre le Manichéisme avec des procédés manichéens, nous pouvons, avec une âme immuable et en nous servant d’un tremplin traditionnel, nous jeter à corps perdu dans l’évolution. C’est de cette manière que nous avons réagi toutes les fois que les circonstances nous ont mis en présence d’une civilisation étrangère.

Le Platonisme postulant la primauté du Genre sur l’Individu, nous vivons, après chacun des grands chocs extérieurs qui nous frappent, en collectivités très formalistes, sûres de posséder la vérité physique et métaphysique, astreignant leurs membres à un conformisme étroit et ne laissant que peu de marge au développement des personnalités.

Dans cet état politique et social, aucun de nous ne saurait envisager d’avoir un comportement original et le manquement au rite, l’abandon de la coutume sont impensables. Autrement graves que l’immoralité, ils seraient susceptibles, en provoquant le courroux des puissances surnaturelles, de mettre la communauté toute entière en péril.

Aussi, lorsqu’un nouveau mécréant s’installe sur notre sol et qu’il y vit dans le dédain des prescriptions les plus sacrées, nous avons la certitude qu’il en sera bientôt délogé par la fureur du ciel. Lorsqu’il y fait étalage cynique d’individualisme et d’esprit critique nous ne doutons point que sa perte soit prochaine.

Cuirassés par la Foi et soutenus par l’Espérance, nous nous fermons et nous attendons.

Mais il arrive que l’Heure du Destin tarde à sonner – la vie des hommes est courte et pourtant c’est en fonction d’elle que nous mesurons les œuvres de Dieu -. Il arrive que l’Homme venu d’autres latitudes, en dépit de ses agissements, fasse œuvre féconde. Il arrive qu’il dote le Pays d’institutions utiles, qu’il vulgarise d’ingénieux procédés et de précieuses inventions. Il arrive qu’il dure et qu’il prospère.

Alors, dans notre subconscient de Platoniciens ramenant toutes choses à l’Essence supérieure se fait jour l’impression qu’il bénéficie d’une grâce susceptible de s’opposer victorieusement à celle qui nous est octroyée. Et ce sentiment crée en nous le besoin confus mais tyrannique de secouer le joug traditionnel et de ravir cette grâce.

Comment y parvenir ? En bons disciples de Platon, nous ne doutons pas que les objets, les apparences, les habitudes, les formalités sont le support des réalités abstraites et c’est pourquoi nous adoptons le langage, le costume, la coupe de cheveux, voire la nourriture et la boisson, l’ameublement, l’architecture, nous nous faisons délivrer la pièce d’identité de l’intrus.

Toutes ces ressemblances étant imprégnées de ce qui fait sa force, nous devons ainsi l’acquérir.

Nous faisons mieux : nous assimilons sa culture. Et comme notre application est grande, notre mémoire fidèle, notre esprit critique rudimentaire et la mansuétude des examinateurs, à notre égard, étonnante, nous décrochons des diplômes. N’est-ce pas là la réussite totale. Le papier imprimé qui consacre notre triomphe, ce papier qui porte les sceaux et les signatures consacrées, ne possède-t-il pas par lui-même la vertu désirée ? Cette Peau d’âne est une Toison d’Or. Elle a coûté bien des veilles mais elle nous suffit. Elle nous rend en tous points semblables à l’Autre. Quel nouvel effort d’assimilation ou d’application pourrait bien être désormais nécessaire ?

Et puisque la sottise de nos initiateurs nous a permis de les égaler sur leur propre terrain, pourquoi ne ferions-nous pas usage, contre eux de notre force toute neuve ?

Nous avons appris ce que nous ignorions mais nous n’avons pas changé d’âme. Le collectif prime toujours, chez nous, le particulier. Libérés en apparence, nous sommes restés les membres du même clan et nullement devenus les libres citoyens d’une nation nouvelle. L’instinct grégaire ne cesse de nous étreindre, d’être le mobile de nos actes, d’obnubiler notre jugement.

Croyez-vous que les compagnons de Tahriq mesurèrent la grandeur de leur entreprise avant de franchir le Détroit ? Croyez- vous qu’après la débandade de Poitiers, beaucoup des nôtres furent conscients de la témérité de cette entreprise ?

Nous n’avons pas changé !

Jhâa.

Méditation devant le rempart almohade vers 1950. Cliché anonyme

IV

Où l’Homme de la Rue expose son opinion sincère sur le Français et le comportement dudit Français.

De tous ceux qui s’imposèrent à nous : Phéniciens, Romains, Vandales, Wisigoths, Byzantins et Bédouins, le Français est certainement le plus naïf et le plus sympathique.

Sa rage de vouloir être aimé pour lui-même est touchante, son esprit d’apostolat toujours prêt à divulguer les méthodes, les systèmes et les techniques, mais soucieux de ne pas bousculer les traditions, est paradoxal, risible même, mais émouvant.

Il arrive que son donquichottisme naturel, dépravation de sa sensibilité et de sa raison, lui fasse épouser avec ardeur la cause de ses adversaires. Ce pourrait être du machiavélisme, ce n’est que de la démence et nous respectons la démence.

Il est direct, brutal, comme le sont les barbares, il s’active et se bat à découvert. Il est franc au point de donner le plus souvent un avis désintéressé. Par-là, il est déconcertant car nous savons bien qu’il faut interpréter les propos d’autrui – seul le niais conseille sans intention cachée -. Comme nous sommes congénitalement tous maîtres ès-casuistique – sur cette qualité, commune aux races qui durent souvent plier, se fonde notre complexe de supériorité -, nous le trompons aisément car il perçoit mal les artifices de certains détours de pensées.

La réticence voulue, l’opposition déterminée de la lettre bivalente à l’esprit évident, la mise en avant de l’accessoire pour cacher le principal, l’imprécision calculée, l’interversion des dates, l’accusation véhémente de la faute vénielle commise par autrui pour masquer de propres négligences, tous procédés de gens policés et qui nous sont habituels, le mettent en fureur lorsqu’il s’aperçoit trop tard qu’il n’a pu les déceler.

Par contre, nous nous avouons impuissants à goûter l’art subtil de se moquer de tout et de tous qu’il pratique sans effort. L’ironie vraie nous est étrangère : l’affirmation ne saurait infirmer et l’interrogation résoudre. Nos jeux d’esprit sont de toute autre sorte. Nous souffrons de subir ses assauts de langage et, au lieu de lui rendre coup pour coup, en le détestant nous nous renfrognons ou nous nous fâchons.

Lorsqu’il est de bonne souche, le Français aime le travail bien fait et mène à terme les tâches qu’il entreprend. Dans le domaine des réalisations il met son point d’honneur à ne point encourir de reproches. Il a de la mesure et de l’ordre, il adore les situations nettes et n’a de cesse, tant qu’il n’a pas concrétisé, mauvais ou bon, un résultat. Aussi, se refuse-t-il à prendre des initiatives qui le dépassent. Asservi à une étroite logique, à une faculté d’analyse déprimante, sa volonté se cabre devant les abîmes de l’inconnu, son ambition se cantonne, son imagination, tenue en laisse, perd de son élan et s’étiole.

C’est un timoré par excès de conscience, alors que nous sommes toujours prêts à nous lancer sans boussole ni quadrant dans le sillage d’un précurseur quel qu’il soit et qui que nous soyons, nous gardant bien d’ailleurs de conclure ou d’inventorier pour n’avoir pas à constater nos échecs.

Il fait une fin de l’argent qui n’est, pour nous, qu’un moyen. Il économise pendant que nous spéculons. Il enfonce des pieux dans le roc avant de bâtir une cabane tandis, qu’allègrement, nous construisons des palais sur le sable.

Enfin, le Français a un défaut capital. Il est démocrate.

Depuis que ses ancêtres ont dansé la Carmagnole sur les ruines de la Bastille, il se croit investi d’une mission sacrée : cent ans trop tôt, il importe partout où il ne faudrait pas, d’immortels, dangereux et utopiques principes.

Il est bien téméraire de montrer, dans une vitrine, à des gens avides, le reflet de trésors inaccessibles. Ils briseront la vitre et pour ne rien saisir, se couperont les doigts.

C’est, ce qu’en ce moment, sans doute, nous faisons.

Jhâa

V

Où l’Homme de la Rue rend à l’Administration les honneurs qui lui sont dus.

L’Administration est la figure du pouvoir tournée vers l’Individu. Ce visage d’une entité redoutable est hideux ou séduisant suivant les circonstances. Lorsque l’Administration impose, réglemente, sanctionne, elle est évidemment haïssable. Lorsqu’elle dispense prébendes et privilèges, elle est bien estimable.

Avant la venue des Français, elle n’avait d’autre objet, tout en assurant un minimum d’ordre social, que d’entretenir le Souverain. Les « oumana » achetaient leur charge et pourvoyaient aux besoins du Trésor impérial. Pour y parvenir et pour bien vivre, eux et leurs commis, forts de leur pouvoir, s’activaient avec zèle. Ces gens étaient cupides mais compréhensifs, avec eux on pouvait marchander et s’entendre. Ils ne dépouillaient complètement que les gueux.

Ce temps est révolu et l’Administration a pris la première place dans la hiérarchie des activités marocaines. Elle emploie sûrement plus de bras et de cerveaux que l’Industrie, les Mines et les Transports réunis. Elle s’occupe de tout, fourre son nez pointu partout, prélève pour redistribuer, invente de nouvelles contraintes et s’arroge de nouveaux droits chaque semaine. Elle est asservie à la Formalité et trop souvent, dans le service, son personnel n’a plus d’âme.

Mais, si la multiplication du gendarme et du magistrat robots, du contrôleur égocentrique, du préposé conformiste jusqu’à l’absurde est chose désolante en soi et pour l’usager, elle est bien précieuse pour le père de famille qui a des enfants sans vocation ni grande énergie à établir.

C’est pourquoi nous faisons le siège pressant de cette citadelle, en nous donnant la fausse excuse que l’investir sera reprendre indirectement le pouvoir et en espérant secrètement monnayer, comme les vieux « oumana », notre atome particulier de puissance. L’un de nos adages ne prétend-il pas « qu’un liard de bénéfice vaut mieux que huit sous de salaire ».

Cette Administration qui s’impose pour la première fois peut-être – celle de Rome, plus tracassière dans son essence manquait de moyens et avait un champ d’application infiniment plus limité – à toutes nos manifestations, qui stérilise une part importante de notre activité en nous contraignant à d’incessantes démarches de pure forme, qui nous oblige à ruser et à ravaler nos rancœurs devant trop de « minus » assermentés qui la représentent, cette Administration, qui est devenue d’intrusions en accaparements – et elle n’a pas dit son dernier mot – la plus merveilleuse des machines à empoisonner la vie, mais qui distribue les retraites et les pensions, les subventions et les titres honorifiques, qui disperse sur le Pays la manne des adjudications, qui a doté l’ouvrier de la compensation sociale et du congé payé, qui accorde la licence d’importation et la devise rare au commerçant, qui assure l’agriculteur d’un prix-plancher et veille à l’écoulement de sa récolte, cette Administration qui gère assez d’hôpitaux pour que nul ne reste sans soins et tant d’écoles que nous sommes en passe de devenir un peuple de bacheliers, cette Administration est bien, pour nous, la synthèse même de l’ordre nouveau.

Il est hors de doute qu’elle a été créée de toutes pièces et monstrueusement distendue pour le bien du Pays, mais nous avons trop souvent l’impression – et les oukases, le particularisme buté de quelques-uns de ses grands chefs de service ne concourent certes pas à éclairer nos consciences – que c’est le Pays qui fut créé pour elle, comme il le fut, et personne alors n’en doutait, pour la prospérité du collège des vieux « oumana ».

L’Administration, produit de la civilisation européenne, s’identifie pour nous avec la politique du Français. Institution compliquée, dispendieuse, impersonnelle mais prévoyante et secourable elle est à la fois tout ce qui nous effraye et tout ce que nous recherchons. Il n’est donc point étonnant que nous la critiquions sans trêve, que nous la rendions responsable de notre inadaptation foncière en la qualifiant, sans trop de bonne foi, d’asservissante et qu’en même temps, nous poursuivions avec acharnement, à son profit, la destruction des derniers vestiges de notre organisation antérieure.

Qu’y aura-t-il de changé, dans l’ordre moral, le jour où les caïds cesseront d’ordonner la sanction si ce sont leurs fils ou les nôtres qui revêtent, pour les remplacer, la souquenille noire du juge ? Et si tous les litiges, tous les délits mineurs sont soumis au magistrat français, lequel est d’ailleurs ignorant par essence de notre mentalité et de nos coutumes, aveugle devant l’éblouissement des traductions, la mesure nouvelle ne consacrera qu’un recul dans notre émancipation !

En fait, nous pensons surtout pouvoir gagner, par une telle réforme, pour nos mauvaises causes, le secours de la chicane et la possibilité de circonvenir des gens moins prévenus que les nôtres.

De plus, notre vieil instinct anarchique trouverait son compte à l’encombrement des rôles et notre culte pour le papier aussi car la convocation, le jugement, la notification et l’exécution ne se font pas sans écritures et les frais de justice sont versés contre quittance timbrée, tandis que les remises d’épingles actuellement en usage et qui équivalent à ces frais de justice, restent choses discrètes.

Enfin, c’est une revendication que le nigaud français peut retenir. Il n’y en a pas tant parmi celles, exorbitantes ou puériles, que nous présentons sans rire qui puissent résister à cinq secondes d’impartial examen par le dernier des sots.

Mais il faut bien que nous revendiquions et que nous revendiquions contre l’Administration, figure du Pouvoir. Notre génie propre, à nous, gens de Fès, plus particulièrement, consiste à faire toujours figure d’opposants.

Pour obtenir, l’homme adroit ne s’engage pas, il critique, se plaint et accuse et notre vieille sagesse prétend avec raison « Que c’est toujours par la langue qu’on attrape les gens ».

Jhâa

VI

Où l’Homme de la Rue expose les causes lointaines et les raisons véritables de la tension politique actuelle.

Capitale de la première dynastie marocaine, puis des Zénètes, puis des Beni-Mérin, puis des derniers Alaouites, Fès a toujours revendiqué la première place parmi les cités moghrébines.

Elle ne cessa de faire opposition sournoise ou violente aux Almoravides qui fondèrent Marrakech, aux Almohades, aux Saadiens qui y résidèrent, aux premiers Alaouites qui se fixèrent à Meknès. Youssef ben Tachfin et Abdelmoumen eurent de très bonnes raisons pour ordonner la démolition de ses murailles et les forts saadiens qui la flanquent au nord et au sud furent moins destinés à la défendre qu’à la contraindre. Les Mérinides eux-mêmes, dont la gloire se confond avec celle de la cité furent dans l’obligation de construire le camp militaire de Fès Djdid pour doubler l’insuffisante protection contre les remous intérieurs qu’était la casbah de Boujeloud.

Bref, cette ville a toujours été un nid de guêpes, un panier de crabes, même avant les deux grands métissages subits par sa population : le sémitique et le soudanais. Cela tient, sans doute, à l’air qu’on y respire.

Elle ne manqua donc pas d’obéir en 1912 à ses impératifs constants et sa mauvaise étoile voulut qu’elle retint prisonnier, à cette occasion, dans une demeure de son Talaa Seghira, Lyautey, l’Homme que le destin avait choisi pour créer de toutes pièces, le Maroc moderne.

Cette mésaventure fournit à celui-ci matière à réflexion et il décida de transporter le Maghzen chérifien et les services centraux de l’Administration à Rabat. Une fois de plus, Fès cessait d’être le siège du pouvoir et perdait en même temps, l’éclat et la prospérité qui s’attachent aux capitales.

Repliée sur elle-même, elle assiste, depuis quarante ans, au développement enviable de Meknès, à la distension monstrueuse de Casablanca qui lui a ravi les marchés commerciaux les plus proches comme les plus lointains dont elle était la maîtresse et à la concurrence victorieuse des lettrés salétains dans la course aux emplois.

Certes, ses marchands ont su transporter, à temps, le siège de leur activité sur les places prospères. Leur sens aigu des affaires et de la finance leur a même permis, dans bien des cas de coiffer le commerce de ces places, certes quelques-uns de ses fils occupent d’honorables postes administratifs, mais son humeur collective reste empoisonnée par l’affront qu’a subi sa fierté ombrageuse.

Voilà pourquoi, au temps où ses bourgeois verdissaient à l’approche du Seigneur riffain elle donna contre toute logique apparente le nom d’ « Abdelkrim » à trop de ses nouveau-nés.

Voilà pourquoi, seuls des patronymes bien fassis figurent au bas de toutes ces requêtes et de toutes ces pétitions, d’où qu’elles émanent, qu’il est devenu séant adresser au Proconsul, voire à ceux qui l’ont commis.

Il n’y a donc pas au Maroc de question marocaine, mais un problème purement fassi et si l’on pouvait souffler à l’actuel Président du Conseil des Ministres de la République, l’idée géniale de transporter avec son trône S.M. Sidi Mohamed ben Moulay Arafa dans son Palais de Fès et que ledit Président qui a du goût pour la prestidigitation, ordonne ce retour, tout serait terminé.

Mais cet homme intelligent, n’est hélas, pas universel et certainement mal conseillé.

Le mécontentement latent du Fassi dépossédé – pour me bien comprendre, le Français pourra se souvenir du comportement des Parisiens lorsque le gouvernement de son pays fut transporté à Chinon, à Versailles ou à Vichy – se cristallisa bientôt en une opposition active qui groupa quelques agissants de la caste marchande auxquels vinrent s’accoler tout naturellement les poulains nourris à l’avoine des Facultés, avoine qui donne du sang sinon de la sagesse.

On intensifia la propagande pour étendre le mouvement en profondeur et c’est alors qu’il fallut trouver une bannière car le peuple moutonnier et traditionaliste ne marche au pas qu’au son des fifres et derrière un emblème.

Or, comme Byzance, le Maroc est soumis au pouvoir théocratique de son sultan. Comme le Basileus, celui-ci est l’intermédiaire entre Dieu et sa nation, le canal même par lequel le Très-Haut déverse sur le peuple ses bienfaits et ses grâces.

Ceci, les Français ne peuvent le comprendre, car ils ont perdu ce sentiment depuis longtemps, depuis le jour où leur empereur Charlemagne troqua entre les mains du Pape, une si précieuse qualité contre la couronne de fer des Lombards. Les Anglais, qui seront les derniers au monde à être gouvernés par un roi, saisiraient mieux.

Pour bien travailler les masses, il ne pouvait pas y avoir de meilleur atout que la caution impériale. Elle fut acquise …. l’Histoire dira dans quelles conditions ! Et la situation empira tellement qu’une opération chirurgicale à chaud devint nécessaire.

L’instrument de cette opération devait, une fois encore et logiquement être Marrakech, la vieille rivale de la métropole du nord.

Le choc fut terrible, il aurait pu être suffisant pour terrasser le détestable mouvement d’opposition des Fassis et ramener pour longtemps le calme dans cet empire

La preuve de cette assertion est faite par les premières et incohérentes manifestations d’un terrorisme qui correspondait à l’ultime soubresaut de la bête frappée à mort. Pourquoi ce terrorisme n’a-t-il pas été réprimé sur l’heure et de façon spectaculaire ? Mais les hommes de ce temps ont, sans doute, perdu le sens de la conduite des peuples.

Par l’exposition instructive du corps supplicié des criminels, les souverains d’autrefois assuraient, à peu de frais et très efficacement, la police de leur royaume.

Les Gouverneurs de Fès faisaient aux époques anciennes* couper la main droite des voleurs et le pied gauche des récidivistes. Il y avait, dans la ville, une proportion décelable de manchots mais très peu d’unijambistes.

*dans le texte initial il est écrit « aux époques raisonnables ».

Jhâa

VII

Où l’Homme de la Rue dévoile l’évidence que les uns et les autres méconnaissent et conclut.

La qualité dont nous nous targuons avec le plus d’orgueil, nous Fassis issus d’une race marchande, est l’honnêteté. Elle consiste, avant tout, à rendre à chacun ce qui lui est dû, à ne pas déposséder un associé de sa juste part.

Deux meuniers exploitaient ensemble un moulin au Bin El Mdoun. L’un surveillait les meules et l’autre achetait le grain. Unis et probes, ils ne s’étaient jamais fait mutuellement le moindre tort. Aussi Dieu bénissait-il leurs affaires. Accroupis sur le seuil de leur porte, aux soirs chauds, ils contemplaient, avec la béatitude sereine des gens comblés, les fourmis d’alentour. Inlassables, elles transportaient chez eux, ce qu’elles avaient glané au dehors. Or, il advint que l’un d’eux, ne partagea point mais jeta, un jour, sur son propre tas la poignée d’orge échantillonnant un achat. Aussitôt, et à son grand effroi, il vit que les fourmis, par centaines, rivalisaient d’activité pour traîner dans la rue les réserves du moulin.

Ceci est une édifiante histoire que nos vieillards chenus content à nos petits-enfants.

Que nous l’ayons voulu ou non, les Français ont été nos associés dans cette réussite hors pair qu’est le Maroc moderne. Ils ont fourni leur sang, leur or, leur organisation, leur technique, la pleine activité des centaines de milliers des leurs, leur exemple. Si nous avons été la farine qui constitue la pâte d’un pain nourrissant ils en furent et sont encore le sel et le levain.

Ils ont donc droit à leur part de ce Maroc commun et si les Traités sont à réviser ce n’est certainement pas dans le sens que proclament nos agitateurs et que semblent accepter leurs dirigeants.

Il n’est plus possible d’imaginer, en toute équité, un Maroc musulman. Le peuplement et les intérêts chrétiens sont des faits tangibles devant lesquels il faut s’incliner et la fermeté de caractère de ces hommes s’oppose à leur asservissement.

Mais, si contre toute raison et parce que Dieu nous aurait abandonnés, nous portions tort à nos associés, mille et une fourmis ne tarderaient pas à dilapider les réserves spoliées et à ruiner, jusque dans ses structures, le moulin.

Un état moderne ne subsiste qu’en s’appuyant sur du solide et du sérieux. C’est en agglutinant nos élites aux cadres existants, en les agglutinant au fur et à mesure qu’elles auront atteint une maturité intellectuelle, technique et surtout morale suffisante, que nous préparerons pour tous, des lendemains heureux.

Nous avons pour nous deux atouts majeurs : nous sommes la masse, donc nous ne manquons pas de matière à sublimer ; nous avons la chance de trouver devant nous les gens les moins racistes qui soient au monde et qui ont bien du mérite à ne pas l’être.

Ces deux atouts sont grands, conservons-en un autre : la patience.

Avant de proclamer bruyamment ses droits, il faut songer à ses devoirs. C’est de la bonne exécution de ceux-ci que découle la légitimité de ceux-là.

On ne se prépare pas à de grandes missions en prêchant le désordre, en commanditant l’assassinat et l’incendie. On ne se prépare ainsi, et on ne mérite pas mieux, qu’à mal finir. L’autorité semble défaillante et l’opinion passive. Qu’on ne s’y trompe pas, lorsque la mesure sera comble et il s’en manque de peu, l’une et l’autre pourraient avoir de terribles réactions.

Rien ne servira alors de pleurnicher et de plaider l’inconséquence.

Le monde moderne ne nous adoptera et ne nous honorera que si nous savons nous conduire dignement, que si nous donnons des preuves de notre assimilation véritable et de notre bonne foi. Si nous restons une horde demi-sauvage soumise à ses seuls instincts, d’un comportement hystérique, si nous décourageons ceux qui se sont chargés de notre évolution, nous ne tarderons pas à être subjugués par le Maître communiste qui nous a déjà pris secrètement en main et saura se servir de nos pires tendances pour nous courber jusqu’à terre.

À nous de choisir : ou faire trêve de susceptibilité maladive et devenir, en nous incorporant par notre enrichissement moral personnel, une classe de citoyens de plus en plus importante et honorée dans une nation respectable ou bien accepter, une fois de plus, après une révolte anarchique, le risque de vivre dans l’abjection sous une impitoyable férule.

Un de nos proverbes prétend « que le chameau ne voit pas sa propre bosse mais fort bien celle des autres ». Je viens pourtant de mesurer la nôtre et ceci me donne quelque aisance pour porter jugement sur celle du Français, notre protecteur.

Notre malaise provient de ce que nous ne nous sentons plus corsetés. La faiblesse, l’irrésolution du pouvoir sont génératrices de panique et de rébellion.

Nous avons vu les gens les plus compromis être emprisonnés puis relâchés sans jugement, puis considérés comme les porte-paroles valables de l’opinion, puis honorés et nantis.

Nous voyons, chaque jour, les criminels qui déciment nos médinas, se rire de la police. Nous attendons depuis des mois, que soient jugés ceux qui ont été cueillis et leurs inspirateurs et ceux qui ont été condamnés à la peine capitale avec toutes les garanties du Droit, soient exécutés.

C’est à cause de ces carences que la crapule est devenue audacieuse, que la foule applaudit aux bons coups de ses champions avec l’enthousiasme du « supporter », que l’honnête homme qui aurait pu mettre un terme à une telle situation par un comportement civique, s’abstient car il craint les représailles contre lesquelles il a les meilleures raisons de croire qu’il n’est plus protégé.

Pendant ce temps et pendant que bêlent les ministres de la République, les forces de l’ordre et la magistrature s’en donnent à cœur joie, avec la mentalité du chasseur de perdreau, contre l’automobiliste, objet permanent de leur sollicitude et principal de leur activité, contre le chauffeur de camion, victime sacrifiée d’une réglementation inapplicable.

Qui pourra déterminer les effets proches ou lointains de tels errements. Ah ! Si les gens qui détiennent peu ou prou la puissance soupçonnaient l’étendue de leurs responsabilités ! …

Ce regret me sert d’heureuse transition pour aborder le grave problème de l’enseignement public.

Il est certain que nos enfants trouvent dans les nombreuses écoles qu’ils fréquentent, des maîtres instruits mais peut-être n’y trouvent-ils pas toujours des éducateurs ? La jeunesse observe et imite. Or les apparences de l’égoïsme, de la sécheresse de cœur, de l’esprit revendicatif poussé jusqu’à l’outrance, de la suffisance, du sectarisme, même si elles ne sont qu’attitude, même si elles ne sont qu’exception, chez le professeur, peuvent avoir les plus graves conséquences.

À Port-Lyautey et sans doute ailleurs, l’agitation et la préparation de l’émeute furent l’œuvre d’anciens élèves des écoles franco-musulmanes. Ceci donne à réfléchir.

Il faudrait aussi que le pédagogue lutte contre la déformation trop courante qui lui fait considérer les disciplines scolaires pour elles-mêmes et non pour le but qu’elles se proposent. Pour lui, bien sûr, elles sont une fin. Elles ne devraient être que moyens pour la plupart de ses élèves qui, eux, accompliront dans leur vie d’hommes, des tâches pratiques.

Que de soins n’y aurait-il pas lieu d’apporter à la confection journalière de la ration spirituelle destinée aux jeunes cervelles à l’embouche ! …

Car, dans cet ordre de choses, les conséquences de trop d’inconséquences sont déjà palpables. Nos générations nouvelles méprisent leurs aînés, rejettent nos croyances sans d’ailleurs remplacer leurs contraintes par celles d’une morale philosophique, refusent désormais de tenir, en main, même si leur initiation est primaire, d’autre outil qu’un porte-plume.

Est-ce là ce que proposent les bons esprits qui s’activent à doter chacun de nos hameaux d’une école ?

Et ceux d’entre nous qui sont désaxés n’ont-ils pas d’excuses ?

Je conclurai, moi qui ai prétendu maintenir par la force de mon échine une muraille de la ville, mais qui suis convaincu et depuis de longs siècles de la vanité du comportement des hommes, par une fervente adjuration au Très-Haut, pour qu’il éclaire les uns et les autres.

Lui Seul est Grand

Lui Seul Sait

Qu’il soit Loué.

Jhâa.

Remparts de Bab Ftouh. Cliché anonyme et non daté.

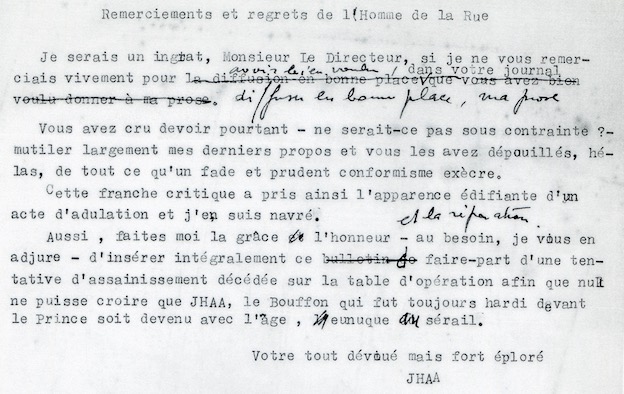

Remerciements et regrets de l’Homme de la Rue

Après la publication par le Courrier du Maroc de « Propos et objurgations de l’Homme de la Rue » Jhâa a adressé au directeur du journal une note intitulée « Remerciements et regrets de l’Homme de la Rue » : il lui demande de publier « intégralement ce faire-part » pour indiquer aux lecteurs que ses propos ont été « dépouillés du meilleur d’eux-mêmes ».

En effet, à aucun moment la direction du Courrier du Maroc n’a signalé lors de la publication que certains passages du texte de Jhâa ont été censurés, mutilés ou tronqués. Le lecteur ne découvre ces suppressions que lors de la publication du « faire-part » inséré le 12 septembre 1954 dans le Courrier du Maroc, avec cette mention : Nous recevons de notre correspondant anonyme qui nous intéressa par les propos qu’il signa Jhâa, la petite note suivante que nous publions volontiers car il est bien vrai que ses sages propos furent un peu tronqués malgré lui …

« Je serai un ingrat, Monsieur le Directeur, si je ne vous remerciais vivement pour avoir bien voulu, dans votre journal, diffuser en bonne place, ma prose.

« Vous avez cru devoir pourtant mutiler grandement mes derniers propos* et vous les avez dépouillés, hélas, du meilleur d’eux-mêmes, de tout ce qu’un fade et prudent conformisme exècre. (* dans le brouillon – voir copie ci-dessous – il était écrit : Vous avez cru devoir pourtant – ne serait-ce pas sous contrainte ? – mutiler grandement mes derniers propos … )

« Ma franche critique a pris ainsi l’apparence édifiante d’un acte d’adulation et j’en suis navré.

« Aussi faites-moi la grâce, l’honneur et la réparation – au besoin je vous en adjure – d’insérer intégralement ce faire-part d’une tentative d’assainissement décédée sur la table d’opération afin que nul ne puisse croire que JHÂA, bouffon qui fut toujours hardi devant le Prince soit devenu avec l’âge eunuque au sérail.

«Votre tout dévoué mais fort éploré »

Jhâa

Copie du brouillon du texte envoyé par Jhâa au directeur du Courrier du Maroc

À propos de Jhâa

L’auteur des « Propos et objurgations de l’Homme de la Rue » signe Jhâa, du nom d’un personnage facétieux, excentrique, sage et bouffon, rusé et audacieux, du folklore traditionnel du Moyen-Orient et du Maghreb. Il est connu sous différents noms ou variations linguistiques : Jha, Joha, Goha, Djeha, Hodja….

Pour découvrir les contes qui rapportent les aventures de ce faux-naïf :

– Sagesses et Facéties de Joha. Faouzi Skali. Le Courrier du livre. 2023 (70 contes spirituels et leurs messages cachés)

– Florilège de la littérature orale marocaine. Micheline Galley et Zakia Iraqui Sinaceur. Geuthner. 2016 ( Les pages 349 à 463 sont consacrées à cinquante-trois contes qui racontent les aventures de Jha).