Image à la une : Un soleil d’or

Aline Réveillaud de Lens évoque dans un article de mars 1917 la vie de Khdija Temtam, femme-peintre marocaine, telle qu’elle lui a été contée par le mouallem El-Arfaoui-Jouljoul, disciple du mouallem Mohammed Temtam, frère de Khdija.

Je n’ai trouvé aucun autre renseignement concernant cette femme-peintre qui mourut presque centenaire, selon A.-R de Lens ; cette affirmation me semble erronée car Khdija serait née sous le règne de Mouley Abd-Er-Rahman (1822-1859) et serait morte sous celui de Mouley-Abd-el-Aziz (1894-1908), soit au maximum 86 ans, un bel âge déjà pour l’époque !

Lorsque Aline Réveillaud de Lens a raconté la vie de Khdija Temtam elle était à la tête du Service des Arts indigènes pour Meknès où elle a fait revivre vingt-deux corporations d’artisans et créé des écoles où les fillettes marocaines apprennent à tisser, à broder et à peindre des faïences selon des motifs anciens. C’est probablement dans ses fonctions qu’elle a rencontré le mouallem El-Arfaoui-Jouljoul.

Khdija Temtam naquit sous le règne de Mouley Abd-Er-Rahman, dans une pauvre maison de Meknès. Deux pièces étroites et longues s’ouvraient sur un obscur petit patio. Les murailles, mal reblanchies à la chaux, s’écaillaient en laissant deviner la crasse que l’on avait tenté d’ensevelir ; quelques îlots de mosaïques s’effritaient au milieu du sol poudreux, dépouillé de son carrelage, et les lamentables matelas qui meublaient la chambre étaient aussi durs et plats que la couche d’un Chleuh.

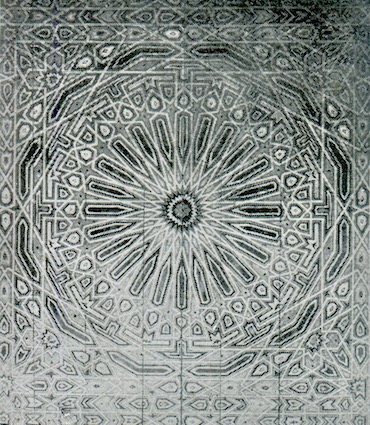

Pourtant la mère de Khdija eût pu se croire dans un palais, si elle avait possédé quelque peu d’imagination … car le plafond, – chose étrange en une si misérable demeure, – était un chef-d’œuvre de décoration et de somptuosité. La voûte centrale rayonnait d’un splendide soleil d’or, autour duquel s’entre-croisaient les arabesques les plus harmonieuses, et les entrelacs les plus fantaisistes. Il n’était pas un coin de ce plafond qui ne fût ciselé, creusé,doré, peint, avec un art extraordinaire ; le temps en avait fondu et patiné tous les détails en une chaude tonalité d’ambre et de pourpre.

Mais l’accouchée ne s’étonnait nullement de cette merveille, à laquelle ses yeux étaient habitués. Que d’années écoulées depuis ses noces, où le mouallem Hamadi avait exécuté pour sa nièce cette coupole digne d’une chambre de sultane ! … Bien des enfants étaient nés et morts sous le plafond somptueux ; Khdija arrivait la dernière dans une très nombreuse famille, dont il ne restait plus que deux garçons, Mohammed et Abd-es-Selem. Ceux-ci travaillaient déjà chez leur grand-oncle, qui les initiait peu à peu aux mystères de la peinture à l’œuf, et du vernis à la « graça » (résine de thuya ou gomme sandaraque).

Khdija grandit dans la sombre maison que les rayons du soleil d’or ne parvenaient pas à éclairer. On ne s’occupait guère de la fillette : la mère, fatiguée, vieillie avant l’âge, passait ses jours à nettoyer le logis, à laver le linge, à préparer les repas ; le père, un Filali aux traits rudes, exerçait le dur métier des manœuvres et rentrait souvent exténué, avec un maigre « couffa » de provisions.

Khdija se traînait à travers la chambre, et tendait ses petites mains vers le soleil d’or qui lui apparaissait merveilleux et inaccessible. Plus tard, elle comprit que ce soleil était l’œuvre de son grand-oncle, dont Abd-es-Selem et Mohammed parlaient sans cesse avec respect.

Le mouallem Hamadi jouissait d’une grande réputation dans Meknès, car il avait retrouvé le secret des mgarbez (nids d’abeilles) et des étoiles ciselées en plein bois, perdu depuis des siècles. Il possédait aussi toutes les traditions d’un peintre Tétouani, le mouallem Jebli dont il était élève et les riches Meknassi, heureux d’avoir enfin dans leurs murs un zaouak – peintre décorateur – fort habile, s’adressaient tous à leur mouallem, au lieu de faire venir à grands frais comme auparavant les artistes réputés de Tétouan. Les Fasi eux-mêmes appelèrent le Hamadi pour lui confier la décoration de leurs palais, et, il formait, à Fès comme à Meknès, toute une pléiade de disciples dont les meilleurs étaient sans contredit ses petits-neveux Mohammed et Abd-es-Selem Temtam, frères de Khdija.

Parfois, ceux-ci exécutaient à domicile les travaux peu encombrants, et la fillette suivait leur œuvre avec un intérêt passionné. Elle recueillait précieusement les vieux pinceaux en poils d’ânes qu’il jetaient au rebut, les couleurs restées au fond des bols, les déchets de feuilles métalliques dorées au safran, que l’on découpe et que l’on colle dans les ciselures du bois.

Et elle s’exerçait à décorer des bouts de planches assemblés avec quelques clous, dont elle était très fière. Ses frères constatant son goût et ses dispositions pour la peinture offrirent de lui enseigner sérieusement le métier. Cette proposition n’était pas tout à fait désintéressée, car ils escomptaient l’aide qu’elle leur apporterait au logis, où ils ne pouvaient introduire leurs élèves. Khdija l’accueillit avec joie ; elle devint vite la meilleure et la plus adroite des apprenties. Elle sut pulvériser les minerais rouge, blanc, noir, jaune, bleu, et les mélanger avec l’œuf battu pour en former une pâte onctueuse ; elle l’étendait régulièrement sur le bois, en un fond uniforme d’une seule tonalité, où ses frères traçaient à main levée les ornements les plus compliqués. Puis elle faisait bouillir dans un chaudron de cuivre l’huile de lin et la »graça » apportée par les Zemmours, afin d’obtenir l’épais vernis ambré qui assure la conservation indéfinie des couleurs. Et enfin, elle exposait les objets sur la terrasse, aux rayons ardents du soleil, dont ils gardaient pour toujours le reflet chaud et doré.

Mohammed et Abd-es-Selem avaient hérité du renom de leur grand-oncle, le vieil Hamadi, qui venait de s’éteindre après leur avoir légué tous ses secrets. Les gens de Fès et de Meknès s’arrachaient les mouallemin Temtam pour orner leurs demeures ; le sultan lui-même leur confiait la décoration de ses palais. Ils ne pouvaient suffire à toutes les demandes, malgré les nombreux disciples dont ils étaient entourés. Ils n’acceptaient plus que les grands travaux intéressants : les plafonds, les coupoles, les portes, les encadrements de fenêtres, transformés par leur pinceau en de somptueuses merveilles. Et ils abandonnaient à Khdija les bibelots et les meubles qu’ils dédaignaient.

La jeune fille avait acquis une habileté remarquable ; nul ne savait comme elle décorer une mida – table ronde et basse – , un coffre, une armoire, une étagère, un devant de lit, ou ces hautes chaises solennelles sur lesquelles, au lendemain des noces, sont accroupies les mariées – luxueuses idoles aux yeux obstinément baissés.

Chaise de mariée

La renommée de Khdija Temtam grandit en même temps que celle de ses frères ; on se disputait les meubles où sa fantaisie faisait éclore des bouquets étranges, des ornements géométriques et enchevêtrés, des soleils d’or aux multiples rayons comme celui qui dès son enfance avait éveillé sa vocation.

Elle excellait à mélanger harmonieusement le zouak en teintes plates, à larges touches avec le taziin, dont les motifs sont cernés et rehaussés de fines lignes noires ou blanches. Elle composait le décor de chaque objet, au gré de son imagination, sans s’écarter pourtant des pures traditions andalouses léguées par le vieil Hamadi.

Le mariage n’avait pas interrompu son labeur : Si Abdallah était un pauvre fkih de campagne, venu du Touat, qui gagnait à peine sa vie à enseigner aux bédouins quelques sourates du Coran, à composer des formules magiques pour les exorcismes et les envoûtements, ou à ensevelir les morts. On le rétribuait en nature, et ce maigre salaire n’eût pas suffi à l’entretien du ménage si Khdija n’avait ajouté son propre gain. C’était autant par nécessité que par amour de l’art qu’elle créait sans relâche de petits chefs-d’œuvres à raison de 2 pesetas la journée … Le Seigneur ne lui ayant pas accordé d’enfants, rien ne la distrayait de ses travaux. Elle ne montait même pas à la terrasse, à l’heure où le maghreb rosit les vieux remparts et rassemble au-dessus de la ville les femmes frivoles et babillardes, car il lui fallait en hâte préparer le repas du soir, et se livrer aux besognes ménagères.

Elle vieillit peu à peu, penchée sur sa tâche, indéfiniment cloîtrée entre quatre murs dans l’étroit patio où s’épanouissait la merveilleuse fécondité de son talent, n’ayant jamais rien vu que le monde imaginaire des couleurs créé par ses doigts.

Ses frères ou son mari lui apportaient du dehors les meubles de cèdre dont souvent elle avait dessiné la forme pour le menuisier son invisible collaborateur.

Elle mourut presque centenaire sous le règne de Mouley Abd-el-Aziz, chargée d’ans et de gloire, sinon d’honneurs, car nul n’aperçut jamais la célèbre et vertueuse mouallema qui sut allier les exigences de son métier à la pudeur farouche des Musulmanes.

Quelques meubles conservés dans de riches familles, attestent encore la virtuosité de son pinceau, la pureté de son style, mais on leur préfère aujourd’hui les guéridons Louis XVI et les lits à colonnes torses venus d’Europe.

Khdija Temtam dort, anonyme, au milieu des herbes et des aloès, dans le cimetière de Sidi ben Aïssa. Qu’Allah lui donne sa miséricorde !

Et ceci me fut conté à Meknès par le mouallem El-Arfaoui-Jouljoul, disciple de Mohammed Temtam et dernier survivant de la célèbre école du Hamadi.

Panneau en taziin

Sur Aline Réveillaud de Lens voir Aline Réveillaud de Lens