Image à la une : Moulay Hafid en promenade. Cliché P. Schmitt 1910 ou 1911

Moulay Hafid, un des fils du Sultan Hassan 1er, déclare la guerre sainte en 1907 et destitue en janvier 1908 son frère Moulay Abdelaziz. Celui-ci n’avait que 14 ans en 1894, lors de la mort de leur père Hassan 1er. Le chambellan Ba Ahmed intrigue pour qu’Abdelaziz soit proclamé sultan, ce qui lui permet d’exercer la réalité du pouvoir avec le titre de Grand Vizir.

La mort de Ba Ahmed en mai 1900 laissait au jeune Abdelazziz les responsabilités d’un pouvoir auquel il n’avait pas été préparé. Son éducation avait stérilisé ses dons naturels, personne ne s’était soucié de lui donner l’instruction nécessaire au rôle qui allait être le sien, au contraire il était traité comme un enfant gâté et capricieux dont l’entourage anticipait les désirs pour les satisfaire.

L’entourage du Sultan Moulay Abdelaziz se rend rapidement compte que s’il veut pouvoir gouverner à sa guise et faire fructifier ses affaires il faut qu’Abdelazziz s’occupe d’autre chose que de politique. On flatte alors les goûts du jeune Sultan en lui proposant distractions et produits de consommation européens présentés comme les signes d’une civilisation raffinée. Abdelazziz est alors victime d’un entourage véreux -vizirs vénaux et trafiquants de tout poil – pour qui la dilapidation des finances du royaume était devenue le but principal … et la plus grande source de revenus. C’est l’ère des « commis voyageurs » qui avaient chacun un vizir en soutien et qui bénéficiaient de façon plus ou moins tacite de l’appui des ministres plénipotentiaires ou des autorités consulaires de leur pays d’origine, pour approcher le Palais à toutes fins utiles.

Le peuple marocain profondément religieux rejette ces symboles de l’impiété et cela devait, au cours des années, creuser un fossé entre eux d’autant plus que le sultan assumait tout juste ses devoirs d’Imam. Son prestige s’en trouva grandement compromis.

Moulay Hafid, qui intriguait pour arriver au pouvoir avait une réputation de piété exemplaire ce qui dans l’esprit des Marocains devait l’engager vers le Jihad qu’ils souhaitaient ardemment. Il était proclamé Sultan le 4 septembre 1907 par les oûlama de Marrakech, puis à Fès en janvier 1908 acclamé pour sa promesse de mener à bien la guerre sainte. Les oûlama de Fès lui demandaient également d’abroger les accords d’Algésiras, de libérer Oujda et Casablanca. Moulay Abdelaziz fut déchu et le texte de la fetwa des oûlama l’accusait de « collusion avec l’ennemi de Dieu et de la Religion dans la dépendance duquel il s’est mis ». La France et les autres puissances européennes (sauf l’Allemagne « hafidienne ») soutiendront Moulay Abdelaziz jusqu’en septembre 1908 avant de réfléchir aux conditions possibles pour reconnaître comme sultan Moulay Hafid qui avait finalement accepté l’Acte d’Algésiras et tous les traités existants. Après de longues tergiversations et hésitations (il sent que plus il se rapproche des puissances chrétiennes plus s’éloignent de lui les Musulmans) Moulay Hafid accepte, fin 1908, la note franco-espagnole lui demandant le désaveu officiel et formel de la guerre sainte et il lance dans tout le pays des messages recommandant de se mettre à vivre en bons termes avec les étrangers. Le doyen du corps diplomatique à Tanger, le comte Martens de Ferrao, notifie alors à Moulay Hafid qu’il est reconnu par toutes les puissances comme l’unique souverain légitime du Maroc et Moulay Hafid lui accuse réception de cette notification le 9 janvier 1909 … un an après sa proclamation par les oûlama fasis !

Moulay Hafid était au pouvoir, mais dans l’incapacité de l’exercer et surtout de tenir ses promesses.

Le Sultan Moulay Hafid. Photo Bringau vers 1911

Joseph, Benoît, Jean Bringau était journaliste pour L’Illustration à Paris, éditeur de cartes postales à Alger, puis photographe attaché au Sultan Moulay Hafid et correspondant du Matin à Fès.

M. Bringau, ingénieur électricien à Fez, – c’est ainsi qu’il signe son texte – avait accepté de faire, début 1912, à la Société de géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord une conférence avec projections sur « Moulay Hafid intime » ; mais, appelé d’abord à Paris, puis au Maroc, il n’a pu tenir sa promesse. La Société de géographie a estimé qu’elle ne devait pas priver ses membres de renseignements très intéressants sur le Sultan de l’Empire du Moghreb et a chargé son secrétaire général-adjoint, M. Coste, d’en donner connaissance dans une séance de la section technique.

Bringau, dans cette intervention, voulait dénoncer le rôle de ceux – sans les nommer ! – qui se sont ingéniés à faire circuler sur le compte de Moulay Hafid, « les histoires les plus fantaisistes, les potins les plus invraisemblables, les calomnies les plus méchantes ». « J’ai voulu, dans cette causerie, donner à Moulay Hafid, discrédité savamment, le prestige nécessaire dont il a besoin d’être entouré pour mener à bien la grande œuvre d’humanité à laquelle il s’est voué. J’ai essayé de détruire les légendes accumulées depuis son avènement au trône chérifien et le montrer dans toute la sincérité de mes convictions tel que je l’ai vu depuis deux années, tel que je le vois tous les jours. Hafid le sanguinaire, n’existera plus, je l’espère maintenant, et si j’ai contribué à rétablir la vérité sur ce point d’histoire, je serai heureux d’avoir accompli une bonne action. »

Le texte de la conférence a été publié dans le Bulletin de 1912 de la Société de géographie (dont Bringau était membre) « pour rendre un dernier hommage à la mémoire d’un homme de grand cœur et de grand courage » : Bringau a été assassiné pendant les émeutes de Fès d’avril 1912.

Mesdames, Messieurs,

Puisque nous allons, par un traité international qui nous donne le protectorat marocain, devenir les collaborateurs du grand Chérif, il appartient à ceux qui, par leurs fonctions, ont pu approcher Moulay Hafid et le juger comme il convient, de dire leur opinion sur la personnalité du Sultan actuel de l’Empire du Moghreb. Il faut détruire les légendes, et essayer de démontrer par des faits qu’il fut de tout temps calomnié.

Depuis son avènement au trône chérifien, Moulay Hafid eut à subir toutes les fluctuations, toutes les incohérences d’une politique sans idées de suite, sans direction, d’une politique « de coups d’épingle ». Du fait de cette politique, ou pour aider cette politique, il fallait inventer de toutes pièces les accusations perfides portées contre le Sultan. Ces calomnies hélas ! habilement semées dans le grand public, vite répandues par une presse avide de nouvelles sensationnelles, firent rapidement le tour du monde civilisé.

Moulay Hafid, Sultan du Maroc, était plus sanguinaire que son confrère le Sultan rouge ; il était aussi d’une intempérance notoire.

Je vais vous conter, par le détail, l’intéressante histoire de l’arrestation et des supplices infligés au Pacha de Fès, Hadj Aïssa et à sa compagne Lalla Batoul. Vous n’avez pas oublié l’émotion ressentie et les interpellations multiples à la Chambre londonienne par les grands humanistes anglais à l’annonce des supplices infligés à Lalla Batoul.

En mai 1910, Hadj Aïssa, Pacha de Fès, est arrêté, c’est un vendredi à midi, heure de la prière. Immédiatement la grande presse s’émeut et le « Times », si je me souviens bien, disait en de longues colonnes que le Pacha avait été arrêté sans motif et que Lalla Batoul, sa femme, avait subi la torture des seins. Pour ceux qu’un long séjour au Maroc n’a pas familiarisé avec ce supplice, je dirai qu’il consiste à placer les seins de la malheureuse condamnée entre le couvercle d’une malle et la malle elle-même, et à prier un esclave ou un domestique quelconque de bonne volonté, de danser un pas macabre sur le couvercle. Cette mutilation des seins de Lalla Batoul était due simplement, disait le « Times », au refus obstiné de la femme du Pacha de divulguer l’endroit précis où son mari avait enfoui ses trésors.

Lalla Batoul était morte dès le lendemain des suites de cet affreux supplice. Voilà ce que les lecteurs du « Times », et ceux des grands quotidiens, pouvaient lire quelques jours après cet incident.

Quelle était la vérité ? Le Pacha entretenait avec les ennemis du Sultan des rapports très amicaux. Il leur donnait couramment des armes, des munitions et leur expédiait de l’argent. Moulay Hafid, instruit de la conduite de l’homme qu’il avait élevé à la dignité de Pacha, le fit mettre en observation. En fin avril 1910, on saisissait des lettres qui indiquaient nettement quels étaient les agissements de Hadj Aïssa et sa façon bizarre de procéder pour amener à son seigneur et maître les dissidents de l’empire.

Instruit et suffisamment édifié, le Sultan donne immédiatement l’ordre à Si Djey, mohtasseb de la ville, et au khalifat Si Driss Ben Bouchta, d’arrêter le Pacha. Avec une escorte de plus de cent nègres, les exécuteurs de l’ordre chérifien se rendent chez Hadj Aïssa, s’emparent de sa personne, et le font conduire au Méchouar, pénètrent chez lui en enfonçant les portes et, suivant la coutume du pays, déménagent meubles, tapis et autres ustensiles de ménage en moins de temps qu’il n’en faut pour vous le narrer. J’ajouterai, entre parenthèses, que ce même Si Driss Ben Bouchta avait subi le même sort quelque temps auparavant et que l’exécuteur n’était autre que celui qu’il dépouillait aujourd’hui. Allah le voulait ainsi.

Au palais du Méchouar, Hadj Aïssa est placé dans la béniqa (chambre) qui sert de prison aux notabilités. J’insiste sur ce point, il a sa valeur.

Tandis que l’on pille la demeure du Pacha, les femmes, légitimes et illégitimes, les esclaves se livrent à des sarabandes épouvantables. Durant des heures les airs retentissent de leurs cris, de leurs vociférations : les lamentations succèdent aux pleurs déchirants tandis que leurs ongles en deuil labourent leurs joues pâles de douleur et d’effroi. On les enferme ensuite dans une des ailes du bâtiment qui touche au jardin et on les place sous la garde vigilante de nègres sûrs. Quel sera leur sort ? Nul ne le sait, on attend une décision du Sultan.

Le soir vint, la nuit n’arrêta point leur détresse profonde et nous dûmes, le docteur Murat et moi, compatir à leur douleur en les suppliant de cesser leurs lamentations et de sécher leurs larmes. Aidée de Mme Murat, Mme Bringau, qui connaissait Lalla Batoul pour l’avoir photographiée huit jours auparavant, fit passer à l’aide d’une corde et d’un panier, du pain, du couscous, des œufs durs, et des bougies à ces malheureuses, auxquelles on avait enlevé jusqu’au moindres bijoux et qu’on avait laissées non seulement sans ressources, mais dans l’impossibilité absolue de se procurer les aliments les plus indispensables.

Après des remerciements chaleureux et des consolations, nous nous séparâmes des infortunées en détresse. Il était environ minuit.

J’ai omis de vous dire, je crois que nous habitons une maison dont les jardins mitoyens, à enclos peu élevés, nous permettaient de communiquer facilement avec notre voisin, le Pacha.

Le lendemain matin à 7 heures, je me rends au Méchouar pour mon travail quotidien. J’apprends dès mon entrée et non sans une profonde stupéfaction que le Pacha était mort et que Lalla Batoul, qui avait subi la torture des seins, était dans un état lamentable. Sa mort était attendue d’heure en heure.

Cette nouvelle m’attriste et me surprend. Tant de graves événements s’étaient donc produits entre minuit et 7 heures du matin ? Je restai sceptique et pour cause.

Je retourne à mon domicile vers 11 heures et j’annonce à Mme Bringau l’épouvantable nouvelle. « Comment, s’écrie-t-elle, mais c’est faux, je viens à l’instant de causer avec Lalla Batoul ; de la terrasse tu peux encore voir toutes les esclaves errer dans le jardin. » En effet, toutes ces dames étaient présentes à l’appel et Lalla Batoul encore en pleurs vint me souhaiter la bienvenue.

Donc tous ces bruits de supplice et de mort avaient été inventés de toutes pièces ! Et par qui je m’abstiens de répondre. Quelques temps après, la calomnie avait fait son chemin et S.M. Hafidienne recevait protocolairement les remontrances du gouvernement anglais. Le Sultan en fut très affecté. Il en parla à maintes reprises à ses familiers et finalement convoqua le docteur Weissgerber, qui était en mission à Fès, un ami personnel du Consul Gaillard et le Dr Murat, attaché à la légation de France, pour venir constater l’état du Pacha.

Deux mois après l’incident le constat eut lieu. Les deux experts purent juger du parfait état de santé de Hadj Aïssa qui actuellement coule des jours heureux à Meknès.

Pour mieux démontrer l’inexactitude des bruits répandus Moulay Hafid fit conduire le Pacha dans la prison commune, où il pouvait être vu de tous. Tandis qu’on le transférait du Méchouar à Dkaken, Hadj Aïssa recevait les condoléances de quelques amis. Il répondit à ces marques de sympathie par ses mots qui dénotent nettement le caractère musulman : « J’ai volé le Sultan, le Sultan me reprend son bien qu’il soit loué. »

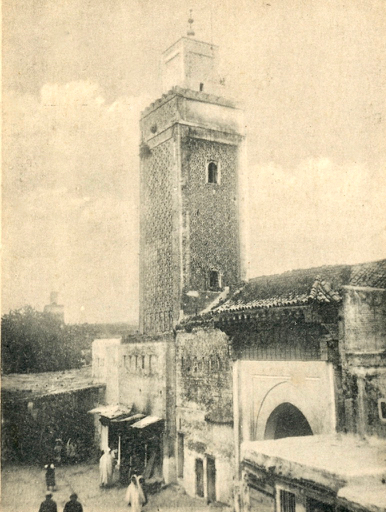

Tours de Bab Dkaken

Quelques jours après, Moulay Hafid réclame à nouveau pour Lalla Batoul. On a vu le pacha en bonne santé ; il désire que les mêmes constatations soient faites pour sa femme. On décide que Mme Murat irait au Méchouar, mais le consul anglais avisé exige qu’elle soit accompagnée de deux « tebibats ». On accepte avec enthousiasme et ces dames se rencontrent au jour et à l’heure fixés. Elles constatent deux plaies aux avant-bras et une contusion de l’épaule, rien aux seins. J’ajouterai que, n’étant pas pourvues du diplôme de docteur en médecine et malgré leur bonne volonté les experts ne pouvait rédiger un procès-verbal d’ordre médical. Ce constat fut longuement discuté et trouvé insuffisant par le monde officiel. On profite du départ du médecin major Mathieu pour le prier de déposer officiellement un rapport médical sur l’état de Lalla Batoul.

Son certificat date de plusieurs mois après les pseudo-tortures endurées. Il est dit dans ce rapport : fracture probable de l’avant-bras avec plaies et luxation probable de l’épaule droite. Des seins il n’en parle pas. Que de probabilités dans ce rapport ? N’insistons pas ; deux points importants sont à retenir : Lalla Batoul n’a pas subi la torture des seins et elle n’est pas morte. À cette heure elle est en parfaite santé et vit tranquillement avec sa mère à Meknès.

Que reste-t-il des racontars du premier jour ? Rien, absolument rien qu’un tissu de mensonges et de calomnies.

J’ai tenu à vous conter par le détail ce point intéressant de l’histoire de Moulay Hafid, le sanguinaire, le féroce. C’est peut-être celui qui a fait le plus grand bruit ; le monde entier s’est attendri sur le malheureux sort de Lalla Batoul. Soyons justes. Lalla Batoul est petite, très forte. Les mokhaznis chérifiens, dignes exécuteurs des ordres du maître, ont cru bon de lui serrer un peu fort les poignets : on l’aurait, paraît-il, mise en croix, d’où les plaies aux poignets et une luxation de l’épaule. Quoi de bien extraordinaire à cela. Croyez-vous que dans nos geôles il ne s’en passe pas de pire ? Le Pacha était un traître à sa patrie et Lalla Batoul, quoique jeune était sa complice. Dites franchement si la peine a été trop forte ? Non.

L’histoire de Lalla Batoul et du Pacha Aïssa est typique. Elle démontre nettement que tous les bruits qui ont circulé dès la première heure sur leur sort étaient inventés à plaisir. Ces calomnies, ces potins étaient rapidement répandus non pas seulement à Fès mais dans le monde entier par l’organe des feuilles les plus autorisées, et quels sont ceux qui ont fait courir ces bruits ? Encore une fois vous me permettrez de ne pas insister.

Cliché Bringau 1911

L’histoire du fameux bandit, le Rogui, donné en pâture aux lions, puis brûlé vif dans sa cage, avec du pétrole, est tout aussi véridique. Le Rogui a été simplement poignardé par un caïd, le chef du tabor des nègres, après une exposition de 28 jours dans une cage en fer, mesurant exactement un mètre cube.

Et j’en aurai encore de bien plus extraordinaires à vous conter, tant l’imagination des ennemis d’Hafid est féconde. Ce sont les esclaves auxquelles le sultan fait sauter les dents avec un tour de dentiste. L’opérateur du palais, M. Cortés n’a pu que pouffer de rire à cette nouvelle inattendue importée à Fès par un journal espagnol. Le seul tour existant au palais se trouve dans une béniqa dont lui seul, M. Cortés a la clé. Les femmes, que l’on fait journellement dévorer par les tigres et les lions de la ménagerie, sont encore en bien bonne santé, je vous l’assure. Les pauvres lions, que les piques les mieux aiguisées ne réussissent pas à faire sortir de leur torpeur maladive, et qui, depuis des mois, se sont laissés choir sur le fumier des jardins du Méchouar qui leur sert de tombe, seraient fort étonnés d’être accusés de pareils méfaits.

Cage du rogui Bou Hmara, « l’homme à l’ânesse »

Mais je n’en finirais pas. Moulay Hafid sanguinaire … on a voulu rire.

On a essayé aussi de le montrer au grand public comme un débauché de haute marque, un alcoolique qui ne passe son existence qu’en noces et festins, entre femmes et bouteilles.

Jamais Sultan ne fut plus assidu à sa Maghzénia (conseil de gouvernement) : tous les matins, jeudis et vendredis exceptés, et sauf en cas de fatigue ou maladie assez rares du reste, il tient ses fonctions de neuf heures à midi et quelques fois beaucoup plus tard. L’après-midi il discute les textes coraniques avec les fkihs (savants) du pays et le soir, mais le soir seulement, il s’amuse ou cause avec son intime Hadj Mohamed, Naïb du palais. Le jeudi est réservé aux femmes, le vendredi à la prière.

Mes fonctions me retiennent au palais la nuit ou le jour indifféremment (les musulmans n’ont pas la notion de l’heure) et je dois avouer plus souvent la nuit que le jour. Eh bien, je n’ai jamais vu Moulay Hafid ivre. J’ai assisté en témoin oculaire et, peut-être peu d’Européens peuvent en dire autant, à des fêtes bruyantes. Les chants ou danses des jeunes bayadères de tout sexe n’avaient rien de bien harmonieux. C’étaient des cris, des rugissements féroces, qui atteignent parfois les sommets les plus élevés des portées musicales connues de nos grands compositeurs.

Moulay Hafid, enthousiasmé de se trouver au milieu ses 1200 femmes environ qui peuplent son harem, exultait de bonheur ; il était ivre, oui mais ivre de bonheur simplement. Jamais je n’ai même entrevu l’ombre d’une orgie sardanapalesque.

Je viens de vous dire qu’Hafid avait 1200 femmes. Ne vous étonnez point. Il y a, dans la foule qui peuple le harem du Méchouar, quatre femmes légitimes, grand nombre d’illégitimes, une nuée de laissés-pour-compte d’Abdelaziz, quelques débris de Moulay Hassan et enfin les esclaves. Puisque je parle d’esclaves il est aussi intéressant de vous dire ce que sont les esclaves à Fès. Là encore, bien des gens se font des illusions. L’esclave est simplement la bonne à tout faire. Achetée sur un marché spécial, elle est libre, si son maître ne la satisfait point, de le quitter. Elle se réfugie alors à Moulay Idriss et là, par ministère d’adoul – notaire – elle est remise aux enchères. L’argent, produit de la vente, est remboursé au premier maître et ainsi de suite elle peut changer indéfiniment jusqu’à ce qu’elle ait trouvé le bon. C’est, comme vous le voyez, la femme assujettie à un bureau de placement obligatoire et plus libre que la maîtresse de maison, puisque seule elle peut sortir librement pour faire les courses nécessaires à la vie commune, porter le pain au four, faire le marché, etc., etc.

Mieux que cela (et ici je trouve la loi musulmane plus humaine que la nôtre), bonne à tout faire, elle enfante souvent de son maître. Alors elle devient obligatoirement légitime, son enfant est l’enfant du maître et elle redevient libre par le seul fait de l’enfantement.

Vous devez vous demander pourquoi mes fonctions m’appellent fréquemment la nuit au Palais. Eh bien ! c’est simplement soit pour une question d’éclairage, soit pour entretenir Sa Majesté d’un sujet l’intéressant, soit et le plus fréquemment pour y donner des séances de cinématographie. Lorsque ces dames du harem sont convoquées à la fête, on me met poliment à la porte et c’est Madame Bringau qui est chargé de faire défiler les films. La confiance que m’accorde le Sultan s’arrête à la porte du harem.

Palais du Sultan. Au fond la montagne du Zalagh. Cliché anonyme et non daté.

Un soir, je faisais défiler une pellicule représentant une charge de cavalerie. Pendant la charge, un officier passe au-devant de son peloton et salue militairement un officier supérieur placé à sa droite mais invisible sur la projection. Le Glaoui qui était Grand Vizir à l’époque avait été convié à cette séance et se tenait assis à la gauche de Sa Majesté. Tandis que sur l’écran l’officier salue d’un geste très militaire, le Sultan se retourne vers le Glaoui et accompagnant ses paroles de ce sourire malin que ses habitués connaissent, il dit au vizir : « Regarde … cet officier me salue. » Le berbère ahuri ne pouvait en croire ses yeux, il était ébahi et stupéfait … Fallait-il vraiment que son sultan fut un personnage important pour que les officiers vinssent le saluer même au milieu des séances de cinématographie !

Le cadre d’une causerie ne me permettant pas de m’étendre trop longuement, je vous dirai brièvement que Moulay Hafid est un « intelligent », un fkih. Un ouléma de Fès me disait un jour : « Nous l’avons élu Sultan parce que c’est le plus savant d’entre nous. »

Depuis longtemps, S. M. Chérifienne avait envisagé l’importance et les bienfaits d’une intervention européenne efficace dans un empire où les sultans ont été les maîtres, non par la raison, mais par la force brutale ; il désire et souhaite ardemment que toutes les manifestations scientifiques, de quelque nature qu’elles soient, soient introduites au Maroc en vue du progrès et de la civilisation. N’est-ce pas lui qui a demandé les chemins de fer, les routes, la reconstitution de son armée ? N’est-ce pas lui qui a introduit au palais la télégraphie, avec et sans fil, la téléphonie, les rayons X, l’imprimerie, etc., avec les instruments perfectionnés ?

J’ai dit aussi que c’était un savant. Je ne puis donc passer sous silence l’édition d’une de ses œuvres qui fit, paraît-il, grand bruit dans le monde musulman. On m’a assuré, en effet, qu’il y a quelques années, il fit paraître un volume contre les confréries religieuses musulmanes. Dans cet ouvrage révolutionnaire, le chef religieux du Maroc ne craint pas d’émettre des idées très avancées, quelques-uns disent, anarchistes. Pour qui connaît l’influence des confréries religieuses musulmanes au Maroc, la haute puissance de ces associations et l’influence qu’elles ont sur la masse du peuple, cet acte d’émancipation est très important. Il ne peut qu’émaner d’un esprit fort, avancé, intelligent et très cultivé. Si on tient compte de la mentalité musulmane, on peut même dire que c’est un acte de bravoure, quand c’est un sultan qui n’a pas craint de se mettre au travers du fanatisme de sa race et de lui crier : « Halte-là ».

Moulay Hafid vers 1910/1911

Au physique, Hafid est un bel homme. D’une taille au-dessus de la moyenne, d’une corpulence majestueuse, les lèvres lippues témoignent de son origine nègre et forment un contraste surprenant, étrange, avec ses yeux vifs, sa tête ovale, indice certain d’un mélange de sang blanc. Son teint café au lait tranche tout de même sur le noir d’ébène des physionomies de son personnel maghzen, presque exclusivement composé de nègres. Sa physionomie très mobile le fait apparaître suivant le moment, soit l’homme du gouvernement aux traits durs, sévères, inquiets, soit au contraire l’homme des salons, au visage souriant, prêt à toutes les familiarités et disposé à vous conter les histoires les plus amusantes qui soient. Hafid, dans l’exercice de ses fonctions, est un personnage tout différent d’Hafid intime et ses familiers jugent instantanément des bons et des mauvais jours.

Je regrette de n’avoir pas pu faire moi-même cette conférence ; j’aurais fait défiler devant vos yeux une collection de portraits où le même sultan, vu pendant l’exercice de ses fonctions, diffère totalement du sultan bon garçon et familier. Ce sera, je l’espère, pour mon prochain voyage à Alger.

Je dirai en matière de conclusion : le Sultan Hafid sera certainement pour nous un collaborateur précieux, toujours disposé à nous aider dans l’accomplissement de la noble tâche que nous nous sommes imposée, à condition de placer près de lui des officiels qui sauront lui faire comprendre l’utilité des actes du nouveau gouvernement et qui n’essaieront pas de le traiter en laquais. Car Hafid est un impulsif, très autoritaire, d’un caractère droit et ferme. Il veut malgré tout demeurer le sultan. Facilement malléable pour ceux qui ont bien voulu analyser sa façon de faire et montrent pour lui de la déférence, il demeure intransigeant quand on essaie de le supplanter.

L’homme que désignera demain notre gouvernement pour approcher Sa Majesté, le conduire dans la nouvelle voie tracée, lui indiquer la marche à suivre, devra toujours se souvenir d’une réplique de Moulay Hafid à l’ambassadeur d’Espagne, à la suite d’une discussion très violente : « N’oublie pas que tu parles à un Sultan ! »

Quelques mois plus tard, Jean Bringau et son épouse seront tués lors des émeutes de Fès d’avril 1912. Hubert-Jacques dans « Les journées sanglantes de Fez, avril 1912 » rapporte les circonstances de la mort de M. et Mme Bringau :

Les premières victimes furent certainement M. Bringau, ingénieur particulier du Sultan, correspondant du Matin à Fez, et Mme Bringau, ainsi que le lieutenant Renaud et M. Benjio, commerçant (il était le fondé de pouvoir de la Maison Braunschwing), leurs hôtes.

Bringau habitait, à une centaine de mètres à peine du Palais, une petite maison formant rez-de-chaussée, composée de quatre pièces disposées autour d’une cour intérieure.

Les trois premières bandes d’askris révoltés que nous avons vu aller manifester au Palais sont forcément passées devant sa maison, et c’est au retour qu’ils l’ont assaillie.

M. et Mme Bringau et leur invité, le lieutenant Renaud, venaient de se mettre à table, lorsqu’ils entendirent passer les premiers émeutiers se rendant au Palais. Des cris et des menaces commençaient à monter de la rue. Un peu inquiet, Bringau se leva de table et, laissant sa femme à la garde du lieutenant Renaud, se dirigea vers le Palais, en compagnie de son interprète Abdallah, pour se renseigner sur les causes de cette manifestation. Arrivé sans encombre au Palais, pendant le temps qui s’écoula entre le passage de la première et de la seconde bande d’askris, il assista à la scène du balcon et rencontra M. Benjio avec lequel il se mit à causer.

« Va rassurer ma femme, dit-il à son interprète, et dis-lui que je vais retourner dans un instant ; il n’y a rien de bien grave ».

Il faut dire que Bringau et sa vaillante jeune femme n’en étaient plus à s’émouvoir aux premiers symptômes d’une manifestation d’askris. Ils avaient vécu à Fez, dans cette même maison, toutes les heures tragiques du siège de 1911, et « en avaient vu bien d’autres », avec un courage et un sang-froid qui ne se démentirent pas un seul instant. Jour par jour, heure par heure, sous les balles mêmes des assaillants qui venaient frapper autour de lui, Bringau nota pour les lecteurs du Matin toutes les péripéties de ce siège de trois mois. Plusieurs fois, sa femme et lui avaient cru leur dernière heure arrivée, lorsque le flot des assaillants venait battre les murs mêmes du palais, qui n’était défendu alors que par ces askris.

Distraction d’assiégés : les juifs du mellah suivent des terrasses du mellah les péripéties d’une attaque. Cliché J. Bringau mai 1911

Et ceux qu’il voyait aujourd’hui exprimant au sultan leur mécontentement contre leurs officiers, il les avait connus à des heures graves, se groupant autour de leurs chefs pour leur faire un rempart de leurs corps.

L’interprète partit donc pour aller rassurer Mme Bringau. Il ne put accomplir sa mission, car il se heurta à la troisième bande d’askris devant laquelle, déclara-t-il ensuite, il dut fuir pour ne pas être massacré, en sa qualité d’Algérien au service d’un Français.

Bringau et Benjio virent arriver le troisième groupe de soldats révoltés, se précipitant en armes vers les cours intérieures du Palais.

– « II n’y a rien de bien grave, répéta Bringau. Laissons-les se « débrouiller » entre eux, et allons tranquillement continuer notre repas. Venez avec moi, Benjio, nous serons plus en sûreté chez nous. »

Malheureusement trop blasé sur le spectacle des manifestations bruyantes, Bringau avait cru que le danger se trouvait au Palais, et il pensait être beaucoup plus en sécurité chez lui ! Le contraire se produisit. Les personnes qui restèrent au Palais, comme le Docteur et Mme Murat, Mlle la Doctoresse Broïdo, furent sauvées, tandis que celles qui demeurèrent chez elles furent presque toutes massacrées.

Bringau et Benjio quittèrent donc le Palais pour retourner auprès de Mme Bringau et du lieutenant Renaud.

Que se passa-t-il alors ? Des domestiques qui se trouvaient chez eux, une femme juive fut tuée, et un marocain raconta que les émeutiers, ayant envahi la maison, tirèrent plusieurs coups de fusil qui abattirent d’abord Bringau, puis le lieutenant Renaud, puis Benjio. Mme Bringau, seule survivante à ce moment, aurait été sollicitée de fuir sur les terrasses par le domestique qui lui offrait une djellabah pour se déguiser.

Elle aurait courageusement répondu : « Non ! mon mari vient d’être tué ; je reste à ses côtés ». Au même moment elle aurait été abattue à son tour par un coup de feu.

L’examen des corps, très soigneusement fait par le docteur Fournial, médecin-chef de l’hôpital militaire Auvert, dément cette version. Le corps du lieutenant Renaud ne portait qu’une seule blessure faite, à la tempe droite, par une balle de browning de 6 m/m 5, le geste caractéristique du suicide. Les corps de M. et Mme Bringau étaient criblés de coups de poignards et de baïonnettes ; celui de Benjio portait la trace de balles de fusil du modèle 74.

Le domestique qui avait fourni les premiers renseignements, reconnus faux, fut mis à la chaîne et emprisonné pendant un mois. On acquit alors la certitude qu’il avait inventé de toutes pièces la scène du crime, car il avait fui dès les premiers coups de feu, et n’osait pas avouer avoir abandonné ses maîtres au moment du danger. Il fut relâché.

Avril 1912, service religieux et bénédiction des tombes des victimes en présence du Ministre de France, du général et des officiers du Corps d’occupation, dans la cour de l’hôpital militaire Auvert

Lors de la construction de la ville nouvelle de Fès, le nom de Bringau a été donné à une rue située entre la route de Sefrou et la place Lafayette. La rue Bringau est aujourd’hui la rue Patrice Lumumba. C’est une des seules rues de Fès où l’on peut voir les plaques avec les deux noms.

Quant à Moulay Hafid, il se trouva prisonnier de la réalité de l’Histoire et en mars 1912, il entame des « négociations » avec les représentants de la France pour signer le traité de Fès qui instaure le Protectorat français sur le Maroc. Moulay Hafid abdique en août 1912 et son frère Moulay Youssef lui succède.

La revue Zamane dans le numéro 116 de juillet 2020, sous la signature de Sami Lakmahri consacre un article à l’ancien sultan « Moulay Hafid, les secrets de la vie d’après » qui évoque la vie errante et chaotique, de l’ancien souverain jusqu’en 1925, où il s’installe définitivement à Enghien-les-Bains. Il y décède le 14 avril 1937. Son corps est rapatrié au Maroc et il est enterré dans le Mausolée Moulay Abdallah de Fès. Il est rejoint par son frère Moulay Abdelaziz en 1943. Les deux sultans déchus et ennemis reposent maintenant côte à côte.

Moulay Abdallah à Fès-Jdid