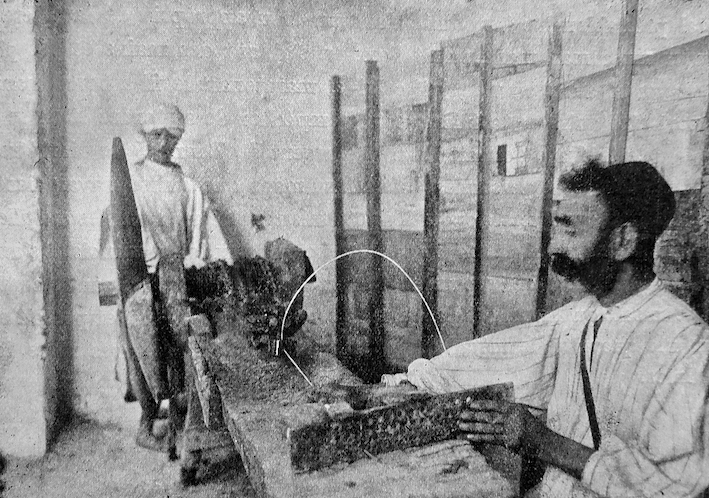

Image à la une : Ferdï. Cliché de la Société des Amis de Fès pris à la Foire de l’Artisanat de Fès (mai-juin 1936). Voir le mode d’emploi au paragraphe « Le travail au Dar Sekka »

Article publié initialement par Marcel Vicaire et Roger Le Tourneau dans la revue Hespéris (1er – 2ème trimestres 1937) et repris dans Juifs de Fès, recueil de textes choisis par Joseph Cohen. 2004 Éditions Élysées. Canada.

En 2018, Isabelle Crouigneau-Vicaire, publie Marcel Vicaire.Trésors des Métiers d’Art de Fès, un recueil de textes et d’articles de son père, Marcel Vicaire, parmi lesquels La fabrication du fil d’or à Fès (p. 115-128).

En dehors de la description de la technique, cet article montre la complexité du métier, la répartition des taches entre Juifs et Musulmans, les effets néfastes d’une industrialisation « sauvage » sur l’économie du Mellah de Fès et la disparition d’un métier traditionnel.

LA FABRICATION DU FIL D’OR À FÈS

La fabrication du fil d’or, sqalli, à Fès est presque entièrement aux mains des Juifs, et ce métier diffère des métiers musulmans à plusieurs points de vue.

Tout d’abord industriels et commerçants sont mêlés dans la même corporation, à la différence des cordonniers musulmans par exemple qui forment une corporation différente de celle des marchands de babouches. Dans la corporation du fil d’or, l’amalgame est si bien fait que l’on appelle ma’allemin sqalli des gens qui en réalité s’occupent uniquement de la partie commerciale de l’affaire et ne sont pas à proprement parler des techniciens, ma’allemin. Nous sommes donc en présence d’un organisme plus complexe, moins spécialisé que la corporation musulmane.

D’autre part, au contact de la civilisation moderne, ce métier a déjà subi une évolution profonde : il s’est industrialisé. Que la transformation ait été heureuse ou non, elle n’en reste pas moins un fait très important, d’où l’on peut d’ailleurs tirer des enseignements très précieux sur le sens à donner à l’évolution inévitable des corporations : l’expérience faite sans directives par quelques patrons israélites permettra, espérons-le, d’éviter dans d’autres industries quelques écueils d’autant plus dangereux que l’on aura affaire à des corporations plus nombreuses.

Notre étude aura donc deux parties, une partie dans laquelle nous examinerons ce qu’était le métier dans son état ancien et qu’on pourrait appeler archéologique, puisqu’il s’agit de choses actuellement mortes et bien difficiles à ressusciter, et une seconde partie dans laquelle nous étudierons l’état actuel du métier en insistant beaucoup moins sur son aspect technique que sur ses répercussions économiques et sociales dans le Mellah de Fès.

I – L’ancienne fabrication du fil d’or.

De tout temps la fabrication du fil d’or, tesqallit, a été au Mellah de Fès un métier honorable et lucratif, qui assurait la vie de plusieurs centaines de familles. Il ne nous a pas été possible d’avoir des renseignements sur son origine, ni sur la date de son introduction au Maroc ; la tradition orale lui attribue une origine très ancienne, sans plus de précision et, au siècle dernier, vers 1860, le Grand Rabin Abnir Israël Serfaty, dans son opuscule intitulé Yahas Fès (Y.D. Sémach, Une chronique juive de Fès : Le « Yahas Fès » de Ribbi Abner Hassarfaty, Hespéris, XIX,1934, pp. 79 et suivantes), le citait comme l’un des métiers les plus anciens et les plus importants de la communauté israélite de Fès.

Quoi qu’il en soit, en 1928, peu avant sa disparition, ce métier faisait vivre une vingtaine de patrons, les ma’allemin sqalli, cinq ou six batteurs d’or, une dizaine d’ouvriers occupés au Dar Sekka, soixante-dix tréfileurs, deux lamineurs, trois cents fileurs et cent cinquante fileuses, soit environ cinq cent cinquante personnes, hommes, femmes et jeunes gens, pour une population totale d’à peine dix mille âmes. On voit donc immédiatement son importance considérable dans la vie économique et sociale du Mellah de Fès.

C’était un métier complexe, comme l’indique la liste des ouvriers qui vient d’être donnée, qui comportait différentes opérations nettement distinctes, les patrons servant d’agents de liaison entre les différents spécialistes utilisés et fournissant les capitaux nécessaires. Les batteurs d’or, lamineurs, tréfileurs, etc., pourraient être comparés à des façonniers, car plusieurs à leur tour employaient des ouvriers ou apprentis et constituaient de petits ateliers.

Nous étudierons d’abord la condition des ma’allemin sqalli, puis, en décrivant les diverses opérations du métier, nous aurons l’occasion de passer en revue les différentes catégories de spécialistes.

A) Les ma’allemin sqalli.

Aux environs de 1920, il y avait une vingtaine de ma’allemin sqalli, qui appartenaient surtout à quatre familles bien connues, les Cohen, les Danan, les Wahnis et les Mimrane. Après des études primaires hébraïques (ils ne savaient en général ni lire, ni écrire l’arabe), ils étaient entrés en apprentissage, placés par leur père ou un de leurs parents chez un façonnier, puis, après avoir suffisamment appris la technique du métier, ils en avaient pris la direction.

Leur rôle consistait essentiellement à acheter les matières premières et à vendre les produits finis, et entre temps à surveiller et à coordonner les différentes opérations. Ils devaient donc connaître les différentes phases de la fabrication et posséder en outre un fonds de roulement assez important, car entre l’achat de la matière et la vente du produit s’écoulait un délai d’au moins vingt-cinq jours, et les façonniers ne travaillaient guère que sur avances. Ce capital était très variable selon les entreprises, mais n’était jamais inférieur en tout cas à un millier de francs-or. Aux bénéfices d’un commerce lucratif, les ma’alllemin sqalli ajoutaient souvent d’heureuses spéculations sur les métaux précieux qui leur servaient de matières premières. Ils avaient donc, en général, la vie facile et comptaient parmi les notables du Mellah de Fès.

Leur premier soin était d’acheter l’or, l’argent et la soie nécessaires à la fabrication du fil d’or. L’or et l’argent étaient la plupart du temps achetés au Mellah même, à la criée des objets précieux, sous forme de bijoux, de poignards, de pièces de monnaie, de broderies même quelquefois, à des cours très variables, cela va sans dire. Il arrivait aussi que des particuliers apportassent directement aux patrons des objets précieux qu’ils avaient besoin de vendre. Enfin, aux époques où le métal précieux était rare à Fès, l’or et l’argent étaient achetés sous formes de lingots importés d’Europe par des grossistes israélites établis dans la Médina, comme il en existe encore aujourd’hui. Quant à la soie, elle était achetée aux « soyeux » de la Médina, qui la faisaient préparer sur place et teindre en orange pour le fil de première qualité et en blanc pour le fil de qualité inférieure.

Après les différentes opérations que nous décrirons par la suite, les patrons s’occupaient de la vente. Ils n’avaient guère pour clients que des musulmans, soit des grossistes qui exportaient le fil d’or dans d’autres villes du Maroc, Rabat, Salé, Marrakech, Meknès et Debdou, mais jamais en dehors du Maroc, soit surtout des artisans musulmans de Fès : les fabricants de tentures, de selles et de harnais, de babouches brodées, de ganses, de ceintures, de coussins, et enfin d’objets brodés de toutes sortes dont on se servait pour les mariages.

Cette vente avait lieu à la Médina, puisque tous les clients étaient musulmans, au lieu dit Qbib Cedini, près du souq ’Attarine. Les marchands israélites apportaient là dans des couffins de petites bobines de fil d’or d’une demie, d’une et de deux ûqeya (l’ûqeya équivaut à un poids de 32 grammes). En temps de mévente les marchands allaient trouver les artisans dans leurs ateliers pour leur faire leurs offres. Quelquefois même, pour épuiser leur stock, ils faisaient fabriquer à façon des objets brodés, dont ils trouvaient plus facilement la vente.

B) Le travail au Dar Sekka

( Dar Sekka était l’Hôtel de la Monnaie, d’abord situé à Dar Adiyel, avec une annexe dans un fondouk de Ras Cherratine, avant de s’installer dans une dépendance du Mejless el Baladi. Après 1881 Moulay el-Hassan commanda les pièces en Europe et le Dar Sekka ne servit plus qu’au poinçonnage des bijoux d’argent et d’or. Au temps où les sultans battaient monnaie, les employés de l’Hôtel de la Monnaie, sous les ordres d’un amine musulman étaient pour moitié des Juifs. Ces ouvriers qui travaillaient avec des ouvriers musulmans, sont restés à Dar Sekka, après qu’avait cessé la frappe des monnaies, et sont employés au tréfilage de l’argent. Note personnelle)

L’or acheté sous forme de bijoux ou de monnaie était remis à des batteurs d’or qui le mettaient au titre (24 carats) et le transformaient en feuilles. Nous ne reviendrons pas sur ce métier déjà étudié à propos de la reliure (Guyot, Le Tourneau et Paye. La reliure à Fès, in Bulletin économique du Maroc Vol. III, n° 12, 1936, pp. 111 et 112. Rappelons cependant qu’au moment du Protectorat, une trentaine de batteurs d’or exerçaient leur métier et que, vers 1928, il n’y en avait plus que six ou sept. Il n’en reste plus qu’un en 1937).

L’argent était préparé au Mellah dans de grands creusets pouvant contenir jusqu’à 500 grammes de métal et était porté au Dar Sekka (établi d’abord à Ras Cherratine, puis dans une dépendance de l’actuel Mejless el Baladi) sous formes de baguettes de 200 grammes mesurant 0 m. 50 de longueur.

C’est alors que se faisait, pour les feuilles d’or et les baguettes d’argent, la vérification du titre. Il y avait à cet effet au Dar Sekka un fourneau, analogue à celui des forgerons, muni d’une soufflerie. Les creusets étaient faits de terre glaise recouverte d’une pâte composée de vieux os de bœuf, séchés depuis plusieurs années et pulvérisés, et d’eau. On faisait fondre le métal ; quand il était en fusion, l’on y ajoutait une certaine quantité de plomb qui entraînait les impuretés. Le métal qui restait était absolument pur ; la différence entre le poids primitif et le poids après fusion permettait de déterminer exactement le titre.

À cette occasion le Makhzen percevait une taxe d’un hassani par metqal (55 grammes environ) soit à peu près 0 fr.40 de notre monnaie de 1914. Cette taxe était d’ailleurs affermée pour 500 francs hassani par mois à un Israélite de Fès. Depuis le Protectorat elle a été convertie en francs et est actuellement de 50 francs par kilo de métal examiné ; elle est faite par le Service de la Garantie.

Ce contrôle s’opérait sous la surveillance d’un amine musulman et d’un amine juif. L’amine musulman était rétribué à raison de seba’ujuh par metqal (soit à peu près 0 fr. 11 centimes de 1914) et cédait à l‘amine juif les deux septièmes de cette somme. On procédait ensuite à la dorure des baguettes d’argent. On les chauffait sur un petit fourneau de terre, puis on les roulait dans des feuilles d’or, la proportion, non obligatoire pourtant, étant de 16 grammes d’or par baguette. On procédait ensuite au brunissage qui se faisait au moyen d’une pierre verte appelée yamen, certainement importée, probablement la cornaline du Yémen, de la famille des agates.

La baguette ainsi obtenue était chauffée sur un feu de charbon de bois attisé au moyen d’une sorte de petit éventail (merwa) pour subir au Dar Sekka même un premier tréfilage, au moyen d’un appareil très primitif et dont la vue évoque irrésistiblement des images d’anciens instruments de torture (ferdi). Il s’agissait d’un établi de bois mal équarri, de deux mètres de long, fixé sur de grossiers tréteaux à 80 cm. du sol environ. À l’une des extrémités, une filière à gros trous posée contre un butoir, à l’autre un axe en bois autour duquel s’enroulait une double chaîne de fer à gros maillons, et que l’on faisait tourner au moyen d’un cabestan assez grossier. On accrochait à l’extrémité de la chaîne une grosse pince aux bras recourbés (leqat) qui serrait dans ses mâchoires le bout de la baguette de métal préalablement introduite dans un trou approprié de la filière, un ouvrier musulman manœuvrait l’axe en s’aidant des mains et des pieds, tandis qu’un autre ouvrier, juif celui-là, maintenait le fil à bonne hauteur de part et d’autre de la filière, pour l’empêcher de se tordre et de se casser. Ce tréfilage donnait un filin d’argent de 7,5 mm. de diamètre.

Ferdï. Photographie prise au Mejless el Baladi dans le local anciennement affecté à cet usage. Cliché de la Société des Amis de Fès (appellation initiale de l’Association des Amis de Fès). Sur le Ferdï, voir également l’image à la une.

Une dizaine de personnes, tant Musulmans que Juifs, travaillaient au Dar Sekka à ces diverses opérations et étaient rétribuées par les ma’allemin sqalli. Chaque ma’allemin sqalli y venait une ou deux fois par mois et s’arrangeait avec ses confrères pour choisir ou partager un jour, car le contrôle ne se faisait que deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, et portait alors sur une quantité de métal qui variait selon les conjonctures entre 15 et 50 kilos.

C) Les tréfileurs, sqalliya

Ce fil d’argent doré venant du Dar Sekka était alors confié aux tréfileurs qui abaissaient son diamètre de 7,5 mm à un dixième de millimètre. Leur technique était la suivante :

1. Ils commençaient par faire chauffer le filin sur de la braise pendant deux minutes au plus, pour ne pas abîmer la couche d’or superficielle. Quand il était assez chaud, on le retirait de la braise au moyen d’un petit crochet en fer mohtaf d’elhma ;

2. On le laissait un peu refroidir, puis on amincissait l’une des extrémités, pour pouvoir l’introduire facilement dans un des trous de la filière, en la frappant avec un morceau de fer sur un petit billot de métal, mezbra, à petits coups et très soigneusement pour ne pas abîmer la pellicule d’or.

3. L’ouvrier introduisait ensuite le bout du filin ainsi préparé dans le plus gros trou de la filière, nçaç. La filière est un rectangle d’acier de taille variable suivant la grosseur des trous de diamètre décroissant dont il est percé. Chaque ouvrier avait un jeu de six ou sept filières qui valaient très cher, car c’étaient des objets importés que l’on se passait de père en fils et qui ne se trouvaient pas dans le commerce ; quand la famille d’un tréfileur décédé voulait vendre l’un de ces jeux, elle trouvait preneur jusqu’à un millier de francs-or. Au reste, la plupart des ouvriers ne possédaient pas en propre leurs filières et les louaient aux ma’allemin sqalli pour une vingtaine de francs par mois. Quelques-uns cependant, quand ils avaient des économies et trouvaient une occasion favorable, se rendaient propriétaires d’un jeu de filières.

Avant d’introduire le bout de filin dans le trou de la filière, l’ouvrier avait poli le trou avec une aiguille de taille appropriée, pour que les parois fussent bien lisses et que la pellicule d’or ne risquât pas d’être arrachée. On voit que la préservation de cette précieuse pellicule était le principal souci des tréfileurs et la principale difficulté de leur métier.

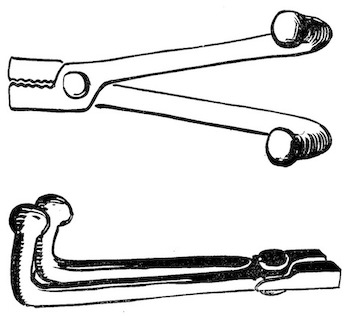

Quand la tête du filin émergeait hors du trou, on la saisissait avec une petite pince, zeft, pour l’en faire sortir complètement, puis l’ouvrier, tenant la filière des deux pieds, prenait des deux mains une pince au moyen de laquelle il faisait passer dans la filière toute la longueur de fil qui lui était confiée (fig.1).

Fig. 1. – Lequat vue de face et de profil

Quand le filin devenait plus mince, l’ouvrier pouvait tenir la filière d’une main et tirer de l’autre le filin. Enfin quand le fil atteignait un millimètre de diamètre, l’ouvrier l’enroulait autour d’une bobine en bois qu’il fixait à une extrémité d’un petit métier en bois, kasita, la filière était au milieu, et à l’autre extrémité était adaptée une seconde bobine mue par une manivelle, mdowwor et autour de laquelle s’enroulait le fil au sortir de la filière ; l’ouvrier travaillait accroupi ou assis sur un petit tabouret.

Tréfileur devant sa kasita. Cliché de la Société des Amis de Fès

L’outillage comprenait en outre : 1° une pierre à aiguiser, msenn pour aiguiser les aiguilles ; 2° un petit étau portatif, berrima pour maintenir les aiguilles ; 3° un petit maillet à extrémités pointues, terd’ia (fig. 2) pour aplatir les trous de la filière lorsqu’ils s’agrandissaient. Dans ce cas l’ouvrier guidait le maillet avec le pouce gauche revêtu d’un petit doigt de métal, halqa pour le protéger des coups ; 4° des morceaux de bois ou de fer pour coincer la bobine sur la manivelle du métier ; 5° une balance pour peser la quantité de fil obtenue et la diviser en uqeya.

Fig. 2. – Terdi’a ou petit maillet à extrémités pointues

Cet outillage était donc très simple et, à part les filières, peu coûteux et de provenance indigène, les objets de métal étant fabriqués par les forgerons musulmans, les objets de bois par les menuisiers.

Il y a une vingtaine d’années, on comptait dix-huit tréfileurs qui employaient chacun de deux à six ouvriers, soit environ soixante-dix personnes. Le travail se faisait presque toujours au domicile du patron dans le patio ; il existait cependant quelques ateliers dispersés dans le Mellah. Il n’y avait pas à proprement parler division du travail ; pourtant le patron se réservait en général l’opération la plus délicate, qui consistait à passer la tête du fil dans la filière. Le métier n’était pas pénible, n’exigeait pas de grand effort physique ni une habileté exceptionnelle, et permettait aux ouvriers, tandis qu’ils tournaient la manivelle du métier, de deviser, de raconter des histoires, de plaisanter. Parfois l’un d’eux, plus instruit que les autres, apportait un livre, le posait sur le métier et faisait la lecture à ses compagnons.

On travaillait à journées pleines et parfois même la nuit ; on chômait chaque semaine du vendredi à 14 heures jusqu’au dimanche matin, huit jours pour Pâques, Pessah, trois jours à la Pentecôte, Sabaot, dix jours pour la fête des Cabanes, Soukkot, deux jours au Youm Kippour, deux jours à Pourime, trois jours au Jour de l’An, Ros Asana. Les fêtes musulmanes marquaient un redoublement de travail, car les ma’allemin sqalli laissés libres par leurs clients musulmans pouvaient s’occuper de leurs façonniers.

Le travail était payé aux tréfileurs 2 fr 50 or par uqeya du fil le plus fin (0,1 mm de diamètre). Un excellent spécialiste pouvait produire six uqeya par journée de travail ; un ouvrier moyen en produisait quatre ; le métier était donc fort lucratif, rapportant au minimum une cinquantaine de francs de notre monnaie par journée de travail. En plus de leur rétribution les façonniers recevaient des cadeaux des ma’allemin sqalli qui tenaient à s’assurer leurs services et à ne pas les voir travailler pour leurs concurrents : c’étaient des pains de sucre, des paquets de thé ou autres choses de ce genre. Souvent aussi les façonniers se faisaient avancer des sommes assez considérables.

En ces temps d’aisance les ouvriers n’étaient pas mieux logés que maintenant, mais ils faisaient bonne chère, offraient des parures à leurs femmes et à leurs enfants, et surtout célébraient richement les fêtes familiales ou religieuses. Ils ne mettaient pas d’argent de côté, confiants dans l’avenir de leur métier.

D) Les lamineurs (terräqa)

Il n’y a jamais eu beaucoup de lamineurs, car l’outillage était coûteux, il faut dire aussi que les lamineurs n’ont jamais pris beaucoup d’apprentis : en possession d’un métier extrêmement lucratif, comme nous le verrons, ils ne tenaient pas à en divulguer les secrets. Vers 1928, il n’y avait que deux ateliers de laminage, dont l’un était dirigé par le vieux Youssef Sassoun, associé à son beau- frère, avec qui nous avons eu la bonne fortune de pouvoir causer malgré son grand âge (il a 87 ou 88 ans). Ce vieillard avait succédé à son père et en avait hérité trois laminoirs, mais il était aussi doreur et fondeur de métaux pour occuper les périodes de chômage inévitables, comme nous le verrons, dans ce métier de lamineur. Il avait aussi amassé quelque argent, puisqu’ aujourd’hui encore il mène une vie très simple, certes, mais non dépourvue de bonne humeur, entre sa vieille femme et son fils qui, ne pouvant plus exercer le métier de lamineur, est devenu garçon de café à la Ville- Nouvelle.

L’or était apporté au lamineur par les ma’allemin sqalli qui tous faisaient travailler indifféremment les lamineurs, à la différence des tréfileurs qui avaient leurs clients attitrés. Le fil d’or, enroulé sur des bobines de poids variable, était pesé en présence des deux parties, opération importante, car les lamineurs étaient payés à l’ uqeya : 0,05 au temps où le ma’allem Sassoun débutait dans le métier, puis 0,25 et les derniers temps de 2 à 3 francs ; or, on pouvait travailler de 25 à 30 uqeya par jour. C’étaient donc des journées de 60 à 80 frs ; le métier de lamineur passait d’ailleurs pour le plus lucratif du Maroc.

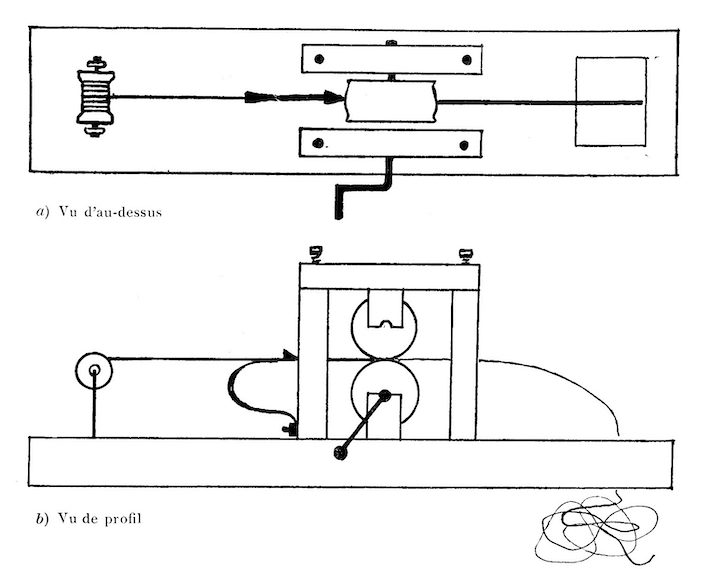

Le laminoir était monté à Fès par les artisans eux-mêmes, sur des cadres en bois fabriqués par des menuisiers musulmans ; mais les meules d’acier étaient importées de Tunisie (on conserve cependant le souvenir au Mellah de Fès qu’il y a très longtemps les Juifs fabriquaient eux-mêmes leurs meules) ; avant le Protectorat, le major Campini avait montré aux artisans à régler leurs meules au moyen de vis (fig. 3). Il fallait que ces meules, soigneusement polies, fussent maintenues en parfait état ; autrement le fil cassait ; le patron lui-même en prenait soin et y passait parfois des journées entières. Le fil d’or devenu lame (tersi’) au sortir du laminoir était recueilli tel quel dans des caisses en bois et porté aux fileurs enveloppé dans du papier et non point embobiné comme la lame fabriquée mécaniquement.

Fig. 3 – Laminoir monté

Le travail était un peu irrégulier, parce que les lamineurs travaillaient beaucoup plus vite que les autres façonniers du sqalli, et étaient parfois obligés d’attendre que les autres leur eussent préparé assez de besogne, mais malgré ce chômage partiel, les lamineurs gagnaient bien leur vie et on leur faisait volontiers des avances.

E) Les fileuses

Entre temps les patrons avaient porté aux fileuses la soie achetée à la Médina, afin qu’elles lui donnassent la torsion nécessaire. Ces fileuses au nombre de cent cinquante environ étaient toutes des Israélites d’humble condition et de tous âges (autrefois les femmes âgées seules se livraient à ce métier) et travaillaient à domicile.

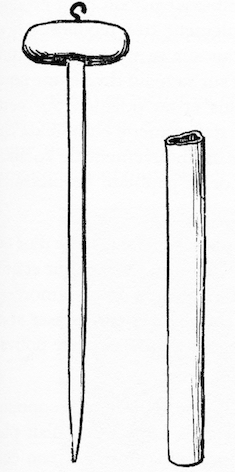

Leur outillage était très bon marché et peu encombrant : une canne de roseau de longueur variable (torsido), suspendue à deux mètres du sol, deux petits anneaux de métal attachés à ce bambou, deux quenouilles enfin (mgäzel). On apportait la soie enroulée sur des bouts de roseaux creux (jaba’) (fig. 4) ; ce roseau était fixé sur l’une des quenouilles au moyen de petites cales, l’extrémité du fil était passée entre les deux anneaux, puis enroulée autour de la seconde quenouille ; la femme était accroupie sous le bambou et faisait tourner alternativement les deux quenouilles dans le même sens par friction des deux paumes. Ce métier n’était pas pénible ; il rendait seulement les mains calleuses. Les ouvrières pouvaient, tout en l’exerçant, surveiller leurs enfants, vaquer aux soins du ménage, bavarder et rire entre elles.

Fig. 4 – Outils des fileuses : Megzel (à g.) et Jaba (à d.)

Le patron apportait la soie enroulée sur des jaba’, à raison de cinq tmun par aba’ (le tmen est égal à un huitième d’uqeya, c’est à dire 4 grammes) ; il en apportait un certain nombre, jusqu’à cent à la fois, et l’ouvrière les lui rapportait quand elle avait fini son travail ; elle en recevait alors le prix, calculé par paire de jaba’, soit par 40 grammes de soie, qui variait entre 2 frs et 2 frs 50 (vers 1920, les fileuses étaient payées à raison de 0,50 par uqeya : leur salaire avait donc légèrement diminué depuis cette époque). Mais au moment des fêtes israélites où les femmes ne pouvaient guère travailler, occupées qu’elles étaient à préparer les plats traditionnels, les salaires consentis aux fileuses augmentaient dans des proportions considérables et arrivaient à quadrupler (10 frs par paire de jaba’), car les patrons préféraient payer plus cher plutôt que de manquer de marchandise.

Fileuse au travail. Cliché de la Société des Amis de Fès

Une ouvrière travaillant toute la journée pouvait filer 5 jaba’ de soie de bonne qualité (ibra) et 10 de soie de qualité inférieure (haramiya), mais une femme qui s’occupait de ses enfants et de son ménage filait en moyenne 3 jaba’, ce qui représentait un gain de 3 à 4 frs par jour, appoint sensible pour un ménage de petites gens.

F) Les fileurs (gezzalin)

Les fileurs qui enroulaient la lame autour de la soie filée comme nous venons de le voir, étaient à proprement parler les fabricants du fil d’or. Ils étaient trois cents, tous Israélites, qui travaillaient souvent seuls chez eux, mais parfois aussi dans des ateliers qu’ils louaient à huit ou dix.

Le fil d’or était posé dans une boîte par terre, la soie était enroulée autour d’une grosse bobine de bois lourd (qannut d’el harir) ; le tout était trempé dans l’eau au préalable pour éviter que le fil de soie, très tordu, ne se cassât pendant le travail. La bobine était placée dans une boîte par terre et l’on faisait passer le fil dans un anneau (hersa) fixé au mur par un clou un peu au-dessus de la tête de l’ouvrier.

L’ouvrier prenait alors l’instrument essentiel de son travail, une cannette (megzel d’el hadîd), divisée en deux par un petit disque de plomb qui lui donnait un poids de 100 à 150 gr. Il mettait sur la tige supérieure une bobine autour de laquelle il enroulait l’extrémité du fil de soie, en ayant bien soin de le faire passer par un petit crochet disposé au bout de cette tige afin d’assurer un enroulement très régulier (fig. 5).

Fig. 5 – Megzel d’el hadîd

Il se mettait alors en tenue de travail, c’est-à-dire qu’il fixait sur sa jambe droite une jambière de cuir de bœuf (jelda), côté fleur sur la peau, et sur sa main droite une sorte de gant triangulaire en cuir (jelda d’elyed), fixé au médius et au poignet. Sur cette jambière, l’ouvrier frottait violemment la tige inférieure de la cannette enduite de cire pour empêcher qu’elle ne glissât, afin de lui imprimer un mouvement de rotation rapide ; le gant empêchait que le frottement du cuir de la jambière ne blessât la main.

Fileur au travail. Il s’apprête à lancer la canette en la lançant sur sa jambière. Cliché de la Société des Amis de Fès

L’ouvrier se plaçait alors face au mur, ayant dans sa main gauche la lame d’or qui passait au creux du pouce et le fil de soie descendant de l’anneau fixé au mur et qu’il guidait avec l’index et le quatrième doigt. Il avait bien soin de se couvrir la peau d’un petit morceau d’étoffe à l’endroit où passait la lame, car en été la transpiration aurait risqué de la faire casser et en toute saison il était prudent d’éviter les coupures profondes et très longues à guérir qu’elle pouvait provoquer.

De la main droite, il enroulait une petite longueur de lame autour de la soie, dans le sens contraire de la torsion ( La soie était tordue de droite à gauche ; la lame était enroulée de gauche à droite ; dans la fabrication industrielle, ces sens sont inversés) ; de cette façon le fil de soie se détordait légèrement et la lame s’enroulait plus aisément. L’ouvrier faisait d’abord tourner la cannette à la main, puis lorsque la mise en train était faite, il lui imprimait un rapide mouvement de rotation en la brossant vigoureusement sur la jambière de cuir et il recommençait toutes les dix secondes environ. Les deux doigts qui guidaient la soie assuraient un bon enroulement ; il fallait donc une assez grande habileté de la main gauche.

L’outillage était tout entier acheté à la Médina, la cannette chez les haddadine (elle valait de 6 à 10 frs-or et était pratiquement inusable), les bobines chez les tourneurs sur bois (harratin).

Le travail était rétribué par bobines de cinquante grammes : depuis 1925, le salaire avait diminué de 15 frs à 12 frs 50, puis à 10 frs et enfin vers 1930 à 7 ou 8 frs. Un ouvrier moyen fabriquait deux bobines par jour, un ouvrier très habile et très travailleur pouvait arriver à quatre bobines. Un certain nombre de fileurs avaient à leurs gages des ouvriers peu expérimentés ou des apprentis sur le travail desquels ils faisaient des bénéfices importants. Enfin, chacun travaillait pour le compte d’un patron déterminé qui consentait facilement de larges avances pour ne pas perdre ses façonniers. Cette branche de l’industrie du sqalli n’était donc pas plus déshéritée que les précédentes.

On voit en somme que le tasqallit dans son état ancien était une industrie très importante de Fès, la principale industrie de la communauté israélite, puisqu’elle occupait 5,5% environ de la population totale. C’était ensuite un métier très lucratif : les salaires que nous avons énumérés étaient fort élevés ; l’outillage par contre ne valait presque rien, excepté les filières et les laminoirs qui, pour la plupart, étaient amortis depuis fort longtemps ; enfin, avant le Protectorat, les charges fiscales étaient pratiquement nulles : les impôts ordinaires étaient insignifiants, la hediya offerte au Sultan ne pesait guère plus lourd, et l’on mettait presque un point d’honneur à les payer le plus mal possible. Avec le Protectorat étaient apparus la patente, la taxe d’habitation et autres impôts plus lourds et surtout plus régulièrement levés que les anciens, mais bien loin d’être écrasants.

Enfin si ce métier ne faisait pas entrer au Maroc d’argent étranger, puisque le fil d’or n‘était pas exporté, il était pour la ville de Fès une source importante de profits et ne faisait partir en Europe que de très faibles capitaux, du fait que les outils importés (laminoirs, filières, pinces) étaient pratiquement inusables et que le métal précieux était rarement acheté hors du Maroc.

II – L’état actuel du métier

Déjà sous Moulay Hassan, certains Israélites avaient songé à faire venir des machines à fabriquer le fil d’or ; les protestations énergiques des ouvriers avaient tout arrêté. Mais la machine est revenue à la charge, et brusquement, en l’espace de dix-huit mois, tout a changé : la fabrication est devenue industrielle, et la plupart des ouvriers qu’occupait ce métier se sont trouvés en chômage ; l’outillage et les matières premières ont été demandés à l’Europe, et l’économie du Mellah y a perdu chaque année des sommes considérables. Après avoir exposé comment s’est faite cette transformation, nous examinerons ses conséquences économiques, ses conséquences sociales et l’organisation actuelle du métier

A) La transformation et ses conséquences

Pendant la Grande Guerre, quelques patrons israélites commencèrent à importer de la lame fabriquée en Europe et vendue par des commerçants établis en Algérie (elle représentait 10 à 20 % de la consommation), soit que le métal se fût raréfié au Maroc, soit surtout que les industriels européens se fussent documentés sur la situation économique du Maroc et y eussent envoyé des représentants, tout naturellement choisis parmi les Israélites algériens. En dépit de la méfiance des acheteurs et de sa qualité malgré tout inférieure, la lame importée entra bientôt en concurrence avec la lame indigène, car elle coûtait moitié moins cher environ. Pourtant batteurs d’or, tréfileurs et lamineurs avaient beaucoup de travail et ne s’apercevaient guère de cette concurrence, c’était l’époque exceptionnellement prospère de l’après-guerre.

En 1928, le fils de l’un des patrons, jeune homme instruit et évolué, proposa à son père d’acheter l’outillage nécessaire à la fabrication du fil d’or : le prix de revient baisserait considérablement et les bénéfices réalisés seraient importants. Le père se documenta, fut sur le point de passer commande, mais réfléchit aux conséquences sociales de cette initiative : il pensa que plusieurs centaines de personnes allaient être brusquement privées de leur gagne-pain et abandonna ce projet. Cependant l’idée était dans l’air, et en 1929 un autre patron fit venir de France une machine à enrouler la lame autour de la soie, et, au lieu de prendre sur place les matières premières, fit venir de Lyon la lame et la soie dont il avait besoin.

Ce fut presque une révolution au Mellah de Fès ; les ouvriers du fil d’or organisèrent des prières publiques, passèrent une nuit en oraison auprès de la tombe d’un rabbin vénéré ; quelques-uns menacèrent de faire un mauvais parti aux importateurs de la machine ; tous protestèrent auprès du Pacha et du Mohtasseb ; de leur côté les artisans de la Médina qui se servaient du sqalli déclarèrent que le fil fabriqué à la machine était de mauvaise qualité et noircissait rapidement, mais comme il coûtait 75 % de moins que le fil traditionnel, rien n’y fit. Le Mohtasseb se contenta d’imposer le titre de 990 pour la lame importée, d’autoriser la vente du fil indigène à un tarif supérieur, et quatre autres patrons s’associèrent pour faire venir une seconde machine plus grande que la première. Pendant quelques mois, le travail à la main survécut d’une vie sans cesse amoindrie, et à la fin de l’année 1930, les derniers fileurs cessèrent leur travail, tandis que le nombre des machines passait de deux à six en 1934.

Trois ou quatre personnes suffisaient à assurer la marche de chaque machine : la presque totalité des ouvriers du fil d’or était donc du jour au lendemain privée de travail. Ceux des patrons qui, soit par méfiance, soit par manque d’argent, n’avaient pas voulu participer à l’achat des machines, furent encore les moins à plaindre : ils appartenaient en général à des familles aisées et purent trouver sans trop se presser un autre emploi. Il n’en fut pas de même pour les batteurs d’or (sauf un qui continua à travailler pour les relieurs et les maroquiniers), pour les ouvriers du Dar Sekka, les tréfileurs, les lamineurs, les fileurs et les fileuses, qui se virent brusquement privés d’un métier lucratif, et presque toujours sans économies qui leur eussent permis de chercher à loisir un autre métier. Les premiers chômeurs trouvèrent une occupation sans trop de difficultés ; les femmes se mirent à fabriquer des boutons de soie pour les vêtements musulmans, les hommes des ganses, mais rapidement le marché de la main-d’œuvre arriva à saturation et l’on peut compter qu’un tiers au moins des ouvriers du tasqallit vit actuellement d’expédients, sans aucun espoir de trouver un travail régulier.

D’autre part, les quelques pièces de l’outillage ancien qui avaient de la valeur l’ont complètement perdue : témoin les filières, dont le jeu de six ou sept atteignait couramment un millier de francs-or, ou les tenailles employées pour le tréfilage au Dar Sekka et dont les plus grosses atteignaient six cents francs pièce, ou encore les meules des laminoirs ; d’où nouvelle perte assez importante pour certains ouvriers, qui avaient employé leurs économies à se rendre propriétaires de leur outillage.

Enfin l’achat du matériel nouveau a provoqué une importante évasion de capitaux : cent vingt mille francs environ ; chaque mois les matières premières maintenant importées coûtent soixante mille francs qui partent pour la France sans aucune contre-partie, alors que vers 1928 les seuls salaires distribués aux ouvriers du fil d’or variaient de deux cents à deux cent cinquante mille francs par mois. On voit donc que l’économie générale du Mellah de Fès a subi de ce fait une saignée fort sensible, surtout en une période de crise générale.

B) Organisation de la nouvelle industrie

Comme nous l’avons dit plus haut, six machines électriques à enrouler la lame autour de la soie ont été achetées, plus un laminoir électrique dont on ne voit pas très bien l’utilité, puisque la lame n’est pas fabriquée sur place. Elles ont été achetées individuellement ou surtout en association par des ma’allemin sqalli et ont été montées sans difficulté dans de petits ateliers loués soit au Mellah, soit même dans Fès-Jdid, au voisinage immédiat du Mellah.

Mais les novateurs ont mal choisi leur moment : les machines ont été achetées à l’époque des hauts prix et sont lourdes à amortir ; la crise économique se fait particulièrement sentir dans une industrie de luxe comme celle-là, d’où consommation extrêmement réduite ; enfin le fil indigène est concurrencé par un fil d’or tout fabriqué importé de Lyon par des grossistes de la Médina et qui, bien qu’un peu plus cher, se vend bien parce qu’il est de meilleure qualité et qu’un large crédit est consenti aux acheteurs ; si bien qu’en 1935 les huit patrons intéressés en sont arrivés à s’associer pour réduire leurs frais généraux, régulariser la production et maintenir les prix. Depuis lors, une seule machine fonctionne avec quatre ouvriers qui travaillent 9 heures par jour, chôment le vendredi après midi et le samedi, et gagnent l’un 400 francs, les autres 300 francs par mois. Les frais et les bénéfices sont également partagés entre les participants, sans tenir compte des capitaux engagés antérieurement. Grâce à ce système, le prix de l’uqeya qui était tombé à 15 frs 50 est remonté à 17 frs 50. La vente est assurée par deux Israélites qui se tiennent dans une maison de rapport de la Médina ; elle reste très difficile et l’unique machine en action ne fonctionne pas tous les jours ouvrables : c’est ainsi qu’elle a été arrêtée du 5 au 21 avril 1936, alors que normalement la Pâque juive aurait dû provoquer un chômage de huit jours seulement.

Comme nous l’avons dit, les matières premières sont achetées en France, à Paris et surtout à Lyon, qui a un représentant israélite à Fès. La lame d’or arrive en boîtes de vingt bobines de 50 grammes et vaut de 650 à 850 frs le kilo, selon le cours de l’or. La lame d’argent au titre de 990 vaut 400 frs le kilo en moyenne, les variations de cours étant beaucoup moins importantes ; on en achète d’ailleurs quatre fois moins. La soie enfin est achetée pour la plus grande partie à Lyon, toute teinte et toute bobinée, elle vaut 150 frs le kilo. Quelquefois cependant, en attendant une commande, on achète encore un peu de soie aux marchands de la Médina ; elle vaut moins cher que la soie importée, mais est de beaucoup moins bonne qualité.

Au reste la situation actuelle n’est, à notre sens, que transitoire : d’une part, depuis peu de temps un fil de mauvaise qualité, doré au cuivre, est vendu à la Médina par des commerçants musulmans ; il vient d’Italie et vaut 80 % de moins que le fil fabriqué à Fès. Comme il a la même apparence et que la lame est montée, comme celle du fil de bonne qualité, sur de la soie orange, les artisans musulmans en font une grande consommation, et lorsque les acheteurs voient les broderies de leurs babouches noircir au bout de peu de temps, ils incriminent les fabricants israélites de Fès qui n’en peuvent mais. Les Services du Commerce et des Arts indigènes ont été saisis de l’affaire et arrêteront certainement d’ici peu cette concurrence déloyale qui, si elle se prolongeait, risquerait de porter un grand préjudice aux Israélites de Fès.

D’autre part, un Israélite de Fès a fait venir de France une machine à fabriquer la lame qui va être mise en service sous peu, et qui entraînera peut-être une nouvelle transformation de cette industrie.

Enfin les anciens ouvriers du fil d’or, qui n’ont pas trouvé d’autre occupation ou sont retombés en chômage par suite de l’aggravation de la crise, s’agitent et veulent ressusciter leur ancien métier avec l’appui des pouvoirs publics. L’histoire déjà mouvementée de cette industrie n’est donc pas encore terminée.

Quoi qu’il en doive être, la situation présente suggère quelques réflexions qui peuvent avoir une utilité pratique.

La transformation accomplie n’a pas eu de brillants résultats : elle a bouleversé l’économie du Mellah de Fès, provoquant chaque mois une importante évasion de capitaux ; elle a plongé dans la misère une partie de la population israélite de Fès et enfin, dans l’état actuel des choses, elle n’a même pas profité à ceux qui l’avaient faite. Cet échec nous semble dû à ce que, tout d’abord, on ne trouve au point de départ de tout cela que des intérêts personnels et des efforts individuels, qui ont pu se donner libre cours, puisqu’ils n’étaient nullement freinés par des règlements corporatifs solides. D’autre part, en admettant même que l’achat des machines fût inévitable et bienfaisant, on aurait pu aller plus doucement et plus méthodiquement ; mais là encore l’absence de toute organisation corporative digne de ce nom s’est fait cruellement sentir.

Libre au Gouvernement du Protectorat d’intervenir maintenant, s’il le juge utile ; il en est temps encore, même pour l’industrie du fil d’or. Pour les autres, dont la transformation est encore à peine amorcée, mais nous semble inévitable, au moins dans une certaine mesure, il serait urgent de procéder à une réorganisation corporative pour éviter les initiatives individuelles contraires à l’intérêt général, comme celle que nous venons d’étudier. Qu’on nous comprenne bien, il ne s’agit ni de maintenir aveuglément les techniques traditionnelles qui ne sont pas adaptées à la nouvelle vie économique du Maroc, ni d’étouffer toutes les initiatives sous le poids de l’intérêt général ; il s’agit seulement d’empêcher que l’évolution presque certaine ne dégénère en révolution.